Remonter au fil de discussion plus récent

-

Artistes de guerre

L’exposition de Michel Lebrun Fanzarolli, War in the gulf, qui est présentée en ce moment à la Galerie Hors Sol, jusqu’au 11 novembre, renouvelle à sa manière, le genre des tapis de guerre. En attendant une première version “fait main en Iran” qui paraît-il, devrait être livrée bientôt pour figurer dans SLICK qui est la nouvelle FIAC Off de l’année, les tapis de Michel Lebrun Fanzarolli sont pour le moment de simples rectangles de moquette de 183cm de large, accrochés au mur comme des tableaux. Des captures d’écran de scènes de la guerre d’Irak vues à la télé y sont agrandies et imprimées au jet d’encre. Le grain de l’image vidéo se fond dans le grain de la moquette, les contours arrondis de l’écran de télé se découpent sur le fond anthracite de la moquette et l’ourlet du pourtour évoque celui des tapis de sol pour voiture.

Avec Cécile Griesmar, directrice de la galerie et co-organisatrice de SLICK, nous avons évidemment parlé des tapis de guerre afghans et d’art de guerre. Parler de l’art de la guerre ou des guerres actuelles ou imminentes eut été déplacé et trop frontal, encore que l’évocation des frictions entre artistes-reporters et reporters-artistes nous ait amenées à effleurer la guerre des images dont on a encore une fois observé le rôle non négligeable dans la guerre de Juillet au Liban. Donc, nous avons plutôt parlé d’art de guerre en général et de la récurrence actuelle de ce thème dans les productions artistiques. Elle m’a montré à titre d’exemple, le catalogue de l’exposition ATTACK ! qui avait été organisée à Vienne en 2003. Je l’ai feuilletté rapidement tout en bavardant, et remarqué au passage les bunkers décorés de jeux de lumières colorées d’Erasmus Schröter. Nous aurions pu aussi évoquer l’exposition de Paul Virilio à la Fondation Cartier en 2002-2003, Ce qui arrive, ou encore l’exposition de 2004 au Whitney Museum of American Art : War Protest In America 1965-2004, et sans doute bien d’autres choses, mais on ne peut penser à tout.

J’ai quitté Cécile Griesmar, un peu contrariée de n’avoir pu retrouver le nom de cette artiste canadienne dont je lui décrivais le travail et qui, en 2004, avait exposé un tapis très décoratif parsemé de mines anti-personnelles. Il s’agissait de Dominique Blain bien sûr ! Son tapis a été fait au Pakistan selon les dessins qu’elle avait fourni aux ateliers. Deux articles critiques sur cette oeuvre, l’une en français, par Nicolas Mavrikakis, et l’autre en anglais par Isa Tousignant, relèvent le cynisme d’un art décoratif s’adressant à une élite confinée, réalisé par des enfants sous-payés à l’autre bout du monde pour une artiste réputée politique ou activiste.

De là, j’ai traversé le quartier du Palais Royal puis la Seine, pour voir une exposition de Michel Aubry qui montre en ce moment sa Salle d’Armes à la Galerie Marion Meyer. Le propos de Michel Aubry, cheminant entre musique, armes, costumes et architecture étant plus hermétique, son travail a moins de chances de provoquer les mêmes controverses que celui de Dominique Blain. Sa façon de chercher à hisser toute forme et tout objet au rang d’un improbable instrument de musique hérissé d’anches est si compliquée que le regardeur se laisse plutôt absorber par les acrobaties formelles nécessaires à chaque transposition. Michel Aubry est justement un des premiers artistes à avoir intégré des tapis de guerre afghans dans ses installations. Mais il n’y en avait pas à la Galerie Meyer.

L’artiste américain Kevin Sudeith s’est pour sa part converti en collectionneur et marchand de tapis spécialisé dans les tapis de guerre. Il tient un blog qui s’intéresse aux tapis de guerre afghans et autres actualités, dont la condition des femmes afghanes(évidemment ! ce sont elles qui tissent). Sur son site commercial WarRug.com, on peut trouver de nombreuses photos et une classification des tapis de guerre.

Des tapis de guerre afghans, on en trouve en vente sur ebay, pour des prix allant de 500 à 3000 euros environ. Certains sont assez beaux, on se laisserait presque tenter…

Mais est-ce que j’ai envie d’avoir un de ces tapis de guerre chez moi ? La première fois que je me suis mariée, mes parents m’ont offert un tapis de Shiraz. C’est toujours ce qu’on offre aux jeunes mariés. En Iran, comme dans tous les pays producteurs de tapis, le tapis est la base de l’ameublement, dans les foyers modestes et traditionnels, c’est même le seul ameublement. Avoir un tapis, c’est être en mesure de s’installer et de fonder un foyer. Un tapis dure plus qu’une vie et se transmet d’une génération à l’autre, c’est un gage de pérennité. Comment peut-on désirer s’installer sur un tapis de guerre ? Certes, on pourrait me dire que le doux massage des brins de laine sous les pieds nus ne laisse aucun doute sur la jouissance que procure le fait de piétiner en image, les chars, les bombardiers et les hélicoptères de l’ennemi, mais tout de même, je préfère encore marcher sur des fleurs et je doute qu’il en soit autrement pour les afghans. Est-ce que les afghans utilisent vraiment ces tapis pour eux-mêmes ?

De qui et Pour qui sont ces tapis ?

(notes de lecture commentées)Des chercheurs travaillent sur le sujet. Nigel Lendon (School of Art) et Tim Bonyhady (Faculty of Law) du Australian National University ont monté un blog Rugs of war, dans lequel ils notent tout ce qui peut intéresser leur recherche initiée par une exposition qu’ils avaient organisée en 2003 et 2004 à Canaberra et Adelaïde. Les textes du catalogue sont entièrement téléchargeables sur le site de l’école d’art de l’université d’Australie.

Un des textes du catalogue, “This space is mine” (.rtf) est de Jasleen Dhamija qui travaille pour des organismes internationaux tels que l’UNESCO ou le PNUD, comme experte internationale en développement et spécialiste de l’étude de l’artisanat et des traditions culturelles dans l’habilitation des femmes. Elle témoigne avoir remarqué pour la première fois un de ces tapis de guerre afghans en 1980, à New Dehli. Selon Jasleen Dhamija, la facture des premiers tapis de guerre indique plutôt un usage autochtone et exclut la production de commande pour l’exportation. Pour elle, il n’y a pas de doute que ces tapis expriment l’exaspération des afghans face à l’occupant soviétique. De son point de vue, les artisans afghans sont des auteurs, au plein sens du terme.

L’article très fouillé de Tim Bonyhady (.rtf) est beaucoup plus nuancé. Il tente de remonter l’histoire de l’apparition des tapis de guerre en Afghanistan et de leur réception en Occident. Ses recherches montrent qu’il n’est pas évident de voir dans les tapis de guerre l’expression de la résistance du peuple afghan face à l’occupant. Il rappelle d’abord que les tapis “picturaux” ainsi que l’intégration de motifs n’appartenant pas au répertoire traditionnel était une pratique bien antérieure à l’occupation soviétique. Il signale par exemple, un tapis réalisé en 1934 pour être offert à l’empereur du Japon. Ce tapis représentait des geishas et s’ornait d’avions nichés aux quatre coins. Il mentionne également des tapis de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui représentent des portraits d’hommes politiques. Ces précédents favorisent l’hypothèse que le choix des motifs est plutôt déterminé par la clientèle.

Il y a bien sûr des controverses sur l’authenticité de ces tapis. Certains estiment que l’intrusion de ces nouveaux motifs est une dégénérescence artificiellement entretenue par le commerce et la forte demande occidentale, d’autres au contraire, y voient l’expression du génie local et de sa capacité à intégrer des éléments nouveaux dans son répertoire formel.

L’article de Nigel Lendon (.rtf) est spécifiquement consacré à la question de l’authenticité des tapis de guerre. L’auteur se débat avec le serpent de mer ethnographique dans le cadre duquel est censé se définir une tradition et montre la complexité de la tâche dans un contexte où la guerre, l’instabilité politique, les déplacements de populations et les exigences des relations commerciales deviennent des facteurs déterminants dont il est impossible de faire abstraction.

A ces facteurs déjà complexes on pourrait encore ajouter les apports antérieurs à l’occupation soviétique. Outre les tapis “picturaux” mentionnés par Tim Bonyhady dont le style est vraisemblablement d’inspiration occidentale, un article de Christelle Parrenin sur une exposition de tapis de guerre présentée à Milan en 2001, nous rappelle fort à propos les très nombreuses broderies géopolitiques que l’artiste italien Alighiero e Boetti avait fait faire en Afghanistan à partir 1971. Ce sont quelque 6000 tapisseries brodées par les femmes afghanes entre 1971 et 1994 ! Dans un pays peu industrialisé dont la population est toujours à l’affut de quelques bonnes affaires, on imagine que des commandes qui ont fait travailler tant de petites mains ont fini par laisser des traces sur l’artisanat local.

Il apparaît donc que la question de l’authenticité, au sens de l’attribution du travail à un auteur pleinement responsable et investi de son oeuvre, devient indécidable quand ceux qu’on présume être auteurs ne sont pas libres car tenus à des impératifs de commande et de survie.

Mais revenons à l’article de Tim Bonyhady qui souligne les flottements sur l’appellation de ce nouveau genre de tapis. Les afghans les appellent tout simplement des “kalachnikov” parce que ce sont d’abord les motifs de kalachnikovs qui s’étaient répandus dans ces tapis. Cependant, en Occident, ces tapis ont tantôt été désignés comme “victory rugs", “liberty rugs", “protest rugs” ou encore “anti-war rugs". C’est finalement l’appellation très factuelle de “war rugs” qui s’est imposée. L’indécision quant à l’interprétation qu’il convient de donner à ces expressions artistiques montre bien l’ambiguité qui est inhérente aux arts de guerre qui témoignent avant tout de la fascination pour la guerre et, inutile de le nier, d’une admiration enfantine pour les armes qui confèrent la puissance.

Selon Tim Bonyhady, la première exposition de tapis de guerre aurait été organisée par Luca Brancati à Turin en 1988. Cette exposition s’est ensuite déplacée aux Etats Unis, et a aussitôt attiré l’attention du milieu de l’art contemporain, car les articles de presse qui en parlaient jouxtaient des articles concernant des artistes tels que Gerhard Richter, John Cage ou Jeff Koons.

Ces tapis de guerre connaîtront donc un grand succès sur les marchés occidentaux. Pour satisfaire la demande, les réfugiés de Peshavar (au Pakistan) ont même dû embaucher des garçons dans leurs ateliers de tapisserie alors que ce métier est habituellement réservé aux filles. A partir des années 90 ce sont surtout les musées et les marchands allemands qui vont entretenir l’intérêt pour les tapis de guerre Afghans. Aux Etats Unis, l’intérêt pour les tapis de guerre décroît en proportion du désengagement de Washington en Afghanistan après le retrait soviétique, mais le réinvestissement militaire de l’Afghanistan consécutif au 9/11 marque le début d’un nouvel engouement et d’un renouvellement des motifs dans les tapis de guerre. Même si certains motifs n’ont pas toujours été au goût des américains, selon Tim Bonyhady, la plus grande partie de la production cherche d’abord à flatter le point de vue de la clientèle anglo-américaine :

“The viewpoint of most of these rugs is equally novel. Instead of expressing their makers’ sentiments in the manner of the rugs celebrating the mujahideen’s victory of the Soviets, these rugs express the views of their expected American purchasers.”

Tim Bonyhady rapporte que selon les marchands de tapis de Kaboul les afghans n’achètent pas ces tapis qui représentent des armes destinées à tuer les afghans, seuls les militaires en achètent. Il ajoute que le succès des tapis de guerre auprès des américains s’est accru à mesure qu’ils y ont reconnu l’expression de leur propre politique.Faut-il en conclure qu’il n’y a d’art de guerre que celui du vainqueur ?

____________Franges :

PS-1 : On connaît au moins un exemple d’art de guerre du vaincu ; il s’agit des monuments aux morts érigés par la IIIe république dans les années 1880 en commémoration de la défaite de Sedan. Mais c’es une autre histoire et un autre contexte politique.

PS-2 : En dépit du respect que j’ai pour le travail des artistes qui utilisent les tapis de guerre, je ne peux qu’être attristée par la facilité avec laquelle ceux-ci, sans doute à leur insu et avec la complicité des artisans orientaux, se résignent à l’idée que le Moyen-Orient est voué à s’installer durablement dans la guerre.

-

Tapis de guerre ; un bout de poèmeLe 24 octobre 2006 à 15:26:37, par Isabelle Vodjdani ¦ Lien permanent

« On rapporte qu’en ville,

Le massacre général, comme fleurs de tapis,

A donné la couleur sang aux bottes boueuses

Et que le miroir a abandonné sa mémoire vive

A l’étourderie sénile »"Poème de l’exil" (Tchekâme-ye koutch), Nâder Nâderpour, Paris, hiver 1965

In, Shâhkârhâ, Zibâtarin She’r-e Now (chef d’oeuvres de la nouvelle poésie), recueil de poèmes choisis et présentés par Ahmad Shâmlou, Téhéran 1968, éditions Khousheh.-

Tapis de guerre et guerre des formesLe 5 novembre 2006 à 20:24:50, par Isabelle Vodjdani ¦ Lien permanent

Comme promis par Cécile Griesmar, le tapis fait-main de Michel Lebrun-Fanzaroli était bien au rendez-vous à la foire de SLICK.

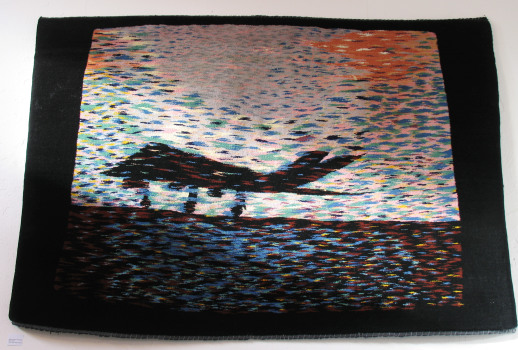

Tapis de Michel Lebrun-Fanzaroli, série "War in the gulf", SLICK 2006, reproduit avec l’aimable autorisation de la galerie Hors Sol [1]

J’étais curieuse de voir comment les captures vidéo seraient transposées dans la facture d’un vrai tapis. C’est que d’un médium à l’autre, il y a du chemin à parcourir ! Les déterminations formelles attachées à un médium ne manquent pas d’entrer en conflit avec l’autre. Comment réussiront-elles à s’entendre ? L’image de guerre qui s’expose ici a sans doute été le champ de bataille d’une autre guerre qui oppose des formes et des savoir-faire.

Des petites mains munies d’un couteau à bout crocheté ont noué et coupé un à un les brins de laines colorées sur des fils de chaîne en se guidant sur un dessin grandeur tendu à quelques centimètres derrière le cadre. Elles se sont interrompues tous les 5 ou 6 rangs pour tasser les brins entre les fils de trame à l’aide d’un peigne métallique, puis ont égalisé la fourrure avec des ciseaux plats avant de reprendre leur minutieux travail avec dextérité. Le dessin n’a pas besoin d’être trop analytique, il n’énumère pas les points. Mais il doit au moins indiquer les changements de couleur, ce qui suppose déjà un traitement de l’image qui anticipe sur le degré de finesse du tapis[2].

Le résultat, pour le tapis de Lebrun-Fanzaroli, est surprenant ; certes, je ne m’attendais pas au tapis de soie photo-réaliste qui aurait été beaucoup trop onéreux et surtout beaucoup trop long à réaliser eu égard aux rythmes de production de l’art contemporain. Le tapis de Lebrun-Fanzaroli est fait avec de la grosse laine et nécessite de ce fait, un effort important de simplification des motifs. D’ailleurs, l’artiste a bien déblayé le terrain en choisissant une image qui, comparée à celles qui ont été imprimées sur moquette, est d’une grande lisiblité : le profil d’un bombardier F117 Night Hawk se découpe en contre-jour, juste au dessus de la ligne d’horizon, sur le fond d’un paysage dépouillé avec coucher de soleil. Cependant, à cause des tapis de guerre afghans, je m’attendais à ce que la simplification nécessaire à la transposition des motifs adopte ici aussi, le style naïf qui fait apparaître les armes comme des jouets. Mais le tapis de Lebrun-Fanzaroli ressemble plutôt aux Derains néo-impressionnistes et flamboyants de la période 1905-06. L’effort de synthèse passe par un divisionnisme sommaire ou tachisme fauve et se détourne résolument du cloisonnisme graphique qui est commun à la plupart des arts populaires.

C’est la première fois que je vois un tapis oriental qui pousse la référence à la peinture jusqu’à mimer les touches de pinceau. D’après la directrice de la galerie Hors Sol, Lebrun-Fanzaroli aurait livré l’image de la capture vidéo sans donner d’instructions précises aux ateliers, il a voulu laisser les artisans iraniens transposer l’image selon leur propre jugement. Au vu du résultat, il semble que ceux qui ont réalisé ce tapis avaient parfaitement conscience d’oeuvrer pour un artiste français et l’idée qu’ils se font de l’art français, bien que flatteuse, est datée. L’hommage rendu au rayonnement de l’art français s’arrête au mieux à 1906, ce qui nous renvoie un siècle en arrière, dans le sillage de l’impressionnisme que l’engouement touristique n’a toujours pas désavoué. Les cultures dialoguent à coup de stéréotypes : le tapis persan résume le Moyen Orient tandis que l’impressionnisme français résume l’Occident.[3]

Quand Tim Bonyhady parle de tapis "picturaux", il fait sûrement allusion à l’idée générale que l’on se fait de l’organisation spatiale du tableau figuratif et à l’importation de sujets ou motifs appartenant au répertoire pictural, peut-être aussi à un certain souci de "réalisme" dans le rendu des motifs, mais probablement pas au rendu de la touche picturale. La courte histoire des tapis picturaux ne lui donnait aucune raison de penser que le pictorialisme tapissier puisse aller jusqu’à s’intéresser aux "Brushstrokes" d’un Lichtenstein par exemple. La conception frontale de l’espace correspond à l’usage occidental où l’on n’hésite pas à accrocher un tapis au mur lorsqu’on le trouve précieux, quand bien même ce mode d’accrochage entrerait en conflit avec la composition multi-orientée du tapis. Les tapis dits picturaux et mono-orientés se conforment donc à cet usage. Ils sont faits par (ou pour) le regard occidental : une façon de lui adresser un sourire poli comme un miroir. C’est aussi l’occasion d’assimiler les normes esthétiques de l’Occident, parfois, de les adopter .

Parmi les différentes catégories de tapis traditionnels, seuls les tapis de prière ont une orientation symétrique verticale qui différencie le haut du bas. Pendant la prière, le "mihrab" du haut est orienté vers la Mecque. Après la prière, on enroule le tapis et le range dans un coin. Les tapis de prière pourraient admettre un accrochage mural sans souffrir une incohérence formelle, mais ce serait déjà une perte de sens : pour un musulman, l’expression "perdre le Nord" se traduit par "ne plus connaître la direction de la Mecque". Mais la grande majorité des tapis orientaux, ceux sur lesquels on vit au quotidien, est multi-orientée ; les jeux de répétition, rotation et symétrie assurent une équivalence des points de vue. Ce sont des par terres, des jardins, ils sont faits pour être vus d’en haut, habités et foulés aux pieds.

Dans son fameux texte "Des espaces autres", si souvent cité par les critiques et les artistes contemporains, Michel Foucault évoque les jardins et les tapis persans comme un exemple « d’hétérotopie heureuse et universalisante »[4]. A partir de la fin des année 80, ce texte de Foucault, avec sa notion clef d’hétérotopie, est devenu un appui précieux pour penser l’espace physique et symbolique des installations en articulation avec leur lieu de présentation.

Le texte de Lebrun-Fanzaroli [5] sur le site de la galerie Hors Sol fait référence aux jardins représentés par les tapis d’Orient, jardins auxquels il substitue des scènes de guerre. Les images de la guerre du golfe de 91, déterritorialisées par la télé, devenues aussi envahissantes et irréelles que le génie sorti de la lampe, sont censées retrouver leur lieu et leurs frontières natives dans le tapis d’Orient. Assignée à résidence, la guerre est priée de rester chez elle et cesser de venir nous inquiéter jusque dans nos foyers. Une injonction ironique, mais qui confirme au passage la mutation d’un stéréotype qui d’orientaliste est devenu néo-orientaliste [6] ; l’Orient n’est plus seulement associé au tapis mais aussi à la guerre qui lui devient consubstantielle.

Ironique bien sûr, puisque la tentative de reterritorialisation de la scène de guerre dans l’espace supposé oriental du tapis est démentie par la forme de l’écran de télévision qui s’y inscrit comme frontière explicite, motif principal et source première de l’image.

On note par ailleurs, que le tapis n’a pas de franges. Celles-ci ont été ourlées d’un point de bride rustique. Le tapis ayant été tissé dans le sens d’accrochage de l’image qui à son tour reproduit les proportions d’un écran de télévision, il aurait été bizarre de laisser des franges car celles-ci se seraient retrouvées sur la longueur, ce qui est tout à fait hors norme. La frange est toujours sur la largeur et la lisière est sur la longueur. Avec des franges, le tapis aurait eu l’air d’un demi-tapis. Pour couper court au conflit des formats, il fallait donc couper les franges.

Dans le stand de la galerie Hors Sol à la foire de SLICK, le tapis de Lebrun-Fanzaroli était accroché au mur comme un tableau. Les moquettes, préfigurations de tapis, que j’avais vues quelques semaines auparavant au mur de la galerie, étaient cette fois empilées au sol comme dans les magasins de tapis. Dans le contexte d’une foire d’art contemporain, cela pouvait évoquer les piles d’affiches de Felix Gonzales-Torres qui se présentent comme des sculptures graphiques dans lesquelles le visiteur peut piocher.

Le tapis de Lebrun-Fanzaroli s’accroche au mur comme un tableau, il est mono-orienté et hyper-pictural, il est formaté par l’écran de télévision et n’a pas de franges. Est-il encore identifiable comme un tapis oriental ? Le motif principal est un écran de télévision, le motif central un bombardier américain, et le fond un paysage lyrique qui est censé se situer quelque part dans le golfe (dit le titre). Assurément, c’est un tableau à poils qui n’abandonne pas l’image à sa nudité : titre, tapis, moquette, sculpture, peinture, télé, motifs, objet d’art ou objet utilitaire... se recouvrent et jouent à saute mouton. Parergon de parergon, les identités s’encadrent et se dépassent ad libitum pour produire des êtres hybrides à l’identité flottante[7].

Une petite fille que sa mère empêchait de marcher sur les moquettes protestait : "mais ce sont des tapis, j’ai le droit de marcher dessus, c’est fait pour !". Et c’était déjà, à défaut de la guerre d’Irak que Fanzarolli tente de renvoyer dans ses pénates au volant d’un tapis, un petit bout de la guerre des formes importée dans nos foyers.

Dans cette guerre des formes, les morts et les blessés ne perdent pas du sang mais du sens, à commencer par le sens de l’orientation. Les survivants sont des mutants qui parlent une langue aux intonations d’une richesse inouie mais dont on ne comprend pas encore toutes les subtilités grammaticales. Les premières observations tendent à montrer que cette langue qui ignore la négativité [8], est pourtant entachée d’une suspicion constante : l’antiphrase hante le discours ; la négation et la négation de la négation, sont toujours implicites à l’enchâssement explicite de propositions contradictoires mais mutuellement inclusives, donc infiniment réversibles. Selon les spécialistes, la question n’est pas de savoir combien d’itérations il faut simuler pour interpréter ce qui se profile à première vue comme une rhétorique du désespoir, mais de déterminer si ce nombre doit être pair ou impair. Mais les partisans du pair et de l’impair s’opposent à leur tour aux indécideurs qui estiment qu’il faut s’interdire de résoudre l’ambiguité inhérente à cette langue, car ce serait ignorer la présomption d’ironie qui selon eux, en fait toute l’originalité.

Notes :

[1] Photo faite à SLICK dans le stand de la galerie Hors Sol, le 28 octobre 2006 : il faut noter que la diagonale de lumière apparaissant sur cette image, n’est pas inscrite dans l’oeuvre de Lebrun-Fanzaroli, il s’agit simplement d’un rayon de soleil arrivant par la fenêtre qui éclairait le stand de la galerie à la foire de SLICK.

Taille aproximative : le tapis m’a semblé un peu plus petit que les moquettes qui mesurent 183x122cm.

NOTA : En raison des droits associés, je ne dispose pas des droits de reproduction sur cette photo. Par conséquent, pour toute autorisation de reproduction, il faudra s’adresser à l’artiste ou à la galerie Hors Sol.[2] wikipedia, fabrication du tapis persan

[3] en persan contemporain, "farangui" qui vient de franc, français, qualifie tout ce qui est occidental. Dans le persan ancien, c’était le mot "roumi" (romain) qui avait cette signification.

[4] Michel Foucault, "Des espaces autres" (1967-84), Hétérotopies, sur le site Foucault.info :

« Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans l’institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies ;" [-] "Le jardin, c’est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c’est une sorte de jardin mobile à travers l’espace. Le jardin, c’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du monde. Le jardin, c’est, depuis le fond de l’Antiquité, une sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante (de là nos jardins zoologiques). »

[5] Michel Lebrun-Fanzaroli, War in the Gulf, Galerie Hors Sol, 2006 :

« War in the Gulf interroge l’opacité de l’information diffusée pour rendre compte de la Guerre du Golfe de 1991 ... des images le plus souvent « intemporelles » et « insituables »... pourtant censées raconter un événement localisé et daté.

A l’époque, comme beaucoup, j’avais été, pour le moins, intrigué par cette non information ce qui a provoqué cette série de Captures d’écrans. Le choix de la moquette comme support des images, est une référence ironique au tapis d’Orient ... à ces tapis dont les motifs traditionnels représentent un jardin idéal ... un clos merveilleux où règne la paix. »

A l’époque, comme beaucoup, j’avais été, pour le moins, intrigué par cette non information ce qui a provoqué cette série de Captures d’écrans. Le choix de la moquette comme support des images, est une référence ironique au tapis d’Orient ... à ces tapis dont les motifs traditionnels représentent un jardin idéal ... un clos merveilleux où règne la paix. »[6]Dag Tuastad, Neo-Orientalism and the new barbarism thesis : aspects of symbolic violence in the Middle East conflict(s), août 2003, Editeur : Routledge, part of the Taylor & Francis Group.

Abdus Sattar Ghazali, Neo-Orientalists of the Rand Corporation, décembre 2003, American Muslim Perspectives.

[7] Jacques Derrida, « Parergon », La vérité en peinture, Champs, Flammarion, Paris 1978, p.44

« Faire l’économie de l’abîme : non seulement s’épargner la chute dans le sans-fond en tissant et repliant à l’infini le tissu, art textuel de la reprise, multiplication des pièces à l’intérieur des pièces, mais aussi établir les lois de la réappropriation, formaliser les règles qui contraignent la logique de l’abîme et font la navette entre l’économique et l’anéconomique, la relève et la chute, l’opération abyssale qui ne peut que travailler à la relève et ce qui en elle reproduit régulièrement l’effondrement. »

Rosalind Krauss, « A Voyage on the North Sea », Art in the age of the Post-Medium Condition, Thames & Hudson, UK 1999, p.32 :

«From the theory of grammatology to that of the parergon, Jacques Derrida built demonstration after demonstration to show that the idea of an interior set apart from, or uncontaminated by, an exterior was a chimera, a metaphysical fiction. Whether it be the interior of the work of art as opposed to its context, or the interiority of alived moment of expericence as opposed to its repetition in memory or via written signs, what deconstruction was engaged in dismantling was the idea of the proper, both in the sense of the self-identical – as in « vision is what’s proper to the visual arts » - and in the sense of the clean or pure – as in « abstraction purifies painting of all those things, like narrative or sculptural space, that are not proper to it ». That nothing could be constituted as pure interiority or self-identity, that this purity was always already invaded by an outside, indeed, could itself only be constitueted through the very introjection of that outside, was the argument mounted to scuttle the supposed autonomy of the aesthetic expericence, or the possible purity of an artistic medium, or the presumed separateness of a given intellectual discipline. The self-identical was revealed as, and thus dissolved into, the self-different. »

[8] Imaginons par exemple, un anti-novlangue babélien au vocabulaire infiniment bariolé et nuancé, mais sans négativité.

Sur l’absence de négation en art, voir ma note du 9 juin 2004 : l’art de la guerre, l’image qui blesse l’oeil.

Jacques Derrida, « Parergon », ibid, p.108 :

« La semence s’erre. Ce qui est beau, c’est la dissémination, la coupure pure sans négativité, un sans sans négativité et sans signification. La négativité est signifiante, elle travaille au service du sens. »

-

C’est un peu digressif et mal référencé, mais je prend note quand-même de cette petite collection de tapis de propagande soviétique signalée par Puck sur Aeiou.

-

-

-

Un autre tapis de guerre : "L’enlèvement au sérail" de Cristi PogaseanLe 7 janvier 2007 à 19:32:15, par Isabelle Vodjdani ¦ Lien permanent

Le tapis de Cristi Pogasean : "Abduction from the Seraglio", 2005, woolen carpet, 110 x 160 cm

En recevant l’annonce de la manifestation Art in the New Field of Visibility, un ensemble d’expositions et conférences qui seront présentées à Amsterdam, Bucarest, et Paris de Janvier à Mars 2007, je découvre le tapis de l’artiste roumain Cristi Pogasean qui donne une version contemporaine de L’enlèvement au sérail.

Cristi Pogasean n’est pas le seul à avoir eu l’idée d’adapter L’enlèvement au sérail pour en faire un enlèvement en Irak [1].

Mais dans le contexte de l’histoire roumaine, ce tapis prend un relief intéressant. La Roumanie, qui vient d’intégrer l’Union Européenne, a aussi un artisanat traditionnel du tapis qui s’était développé du temps où elle était soumise à l’empire ottoman.

Réalisé fin 2005, le tapis de Cristi Pogasean reproduit avec beaucoup de réalisme l’image des otages roumains que la télévision Aljazeera avait diffusée fin mars juste après leur kidnapping en Irak, et qui avait fait le tour des médias [2]. Le 28 mars 2005, trois journalistes roumains, Marie Jeanne Ion, Sorin Miscoci et Ovidiu Ohanesian, ainsi que leur guide irako-américain, avaient été kidnappés dans la banlieue de Bagdad. Les trois journalistes ont été libérés le 22 mai 2005, mais leur guide avait été retenu par les autorités américaines pour complément d’enquête. Sur l’image, les hommes armés qui gardent les otages ont le visage encagoulé dans des kefiehs. Ces deux accessoires, kefieh et mitrailleuse, suffisent pour qu’on les identifie à des terroristes islamistes. Le décor du fond, tendue de méchantes couvertures aux motifs végétaux baroques renvoie au goût populaire d’un Orient interlope et contemporain qui aime le kitch et la surcharge. On ne pouvait imaginer mise en scène plus efficace pour résumer les valeurs négatives attribuées aujourd’hui à l’Orient.

Manipulé par l’image de presse mais se voulant manipulateur à son tour, l’artiste ne fait que surenchérir. La bordure fleurie qui enserre l’image, et le choix du tapis comme médium, renforcent le cliché. Cette outrance aura-t-elle le mérite d’éveiller enfin notre sens critique ou bien ne fera-t-elle que nous confirmer dans nos a priori ?

Selon le critique d’art Stefan Tiron, qui commente l’oeuvre de Cristi Pogasean, la scène de L’enlèvement au sérail, serait un sujet assez populaire en Roumanie pour qu’on en fasse des tapis-tableaux. Il paraît qu’on rencontre souvent un de ces tapis accroché au mur dans les maisons roumaines. L’engouement pour ce thème s’explique aisément de la part d’un peuple qui est resté longtemps sous domination ottomane. En même temps, traiter ce sujet dans la forme d’un tapis c’est aussi reconduire une sorte d’allégeance à l’ancienne influence ottamane. Cette influence est donc positivement intégrée et revendiquée bien que démentie par la teneur manifeste du sujet : Constance est retenue contre son gré par le pacha Selim, mais son coeur reste chez les siens, en Occident. Certains verront dans l’adoption du tapis, une forme sécularisée de l’influence orientale, une appropriation positive ou le résultat d’un heureux dialogue des cultures, d’autres y verront au contraire un syndrôme de Stockholm dont il faut essayer de guérir.

Pour Stefan Tiron, l’image des otages roumains prisonniers des arabesques du tapis traduit toujours la même fascination ambivalente pour un Orient perçu comme un piège séducteur dans lequel on risque de perdre son identité et son histoire propre. Rappelons que l’exposition de Cristi Pagacean dont il fait la critique, a pour titre "Tales from the other side".

Est-ce pour éviter de se laisser piéger dans les rets de cet Orient tortueux que Stefan Tiron s’arrête en si bon chemin dans son analyse ? Est-ce la crainte de perdre ou de retrouver sa propre histoire qui le retient dans cette entreprise ? En définitive, Stefan Tiron apporte une preuve de ce danger, mais une preuve inversée, lorsqu’il relègue l’histoire de la libération des otages au décor du tapis. Trop compliquée, l’histoire ne peut qu’être arabesque, aussi, il se croit dispensé de s’y intéresser. Pourtant, c’est bien un morceau de l’histoire roumaine qui se trame encore dans cette turquerie.

En effet, dès la fin du mois de mai 2005, la presse révélait que le commanditaire de cette prise d’otage n’était ni un irakien ni un islamiste mais l’homme d’affaire roumano-syrien Omar Hayssam, qui avec ce coup monté, et grâce à la complicité du guide irako-américain détenu avec les trois otages roumains, cherchait à se dépêtrer d’une histoire crapuleuse pour laquelle il faisait l’objet de poursuites judiciaires en Roumanie. En juillet 2006, on a encore appris qu’Omar Hayssam était lié aux services secrets roumains et que cette prise d’otage avait sans doute été menée avec la complicité du SRI [3].

L’art de la guerre consiste ici à délocaliser la part indésirable de sa propre histoire en l’attribuant à l’autre, comme on délocalise les industries sales dans les pays en voie de développement. Si l’orientalisme d’un Montesquieu consistait à voir ses propres travers en empruntant le regard de l’autre, le nouvel orientalisme des médias contemporains, dont le tapis de Cristi Pogasean souligne les artifices jusqu’à la caricature, emprunte le chemin exactement inverse.

[1] L’enlèvement au Serail - (Berne) L’Enlèvement en Irak, par Jacques Schmitt (15/09/2006), Res Musicae

[2] par exemple sur CNN

[3] Otages roumains : coup monté par leurs mécènes, La libre Belgique, le 27 mai 2005

Business du kidnapping en Irak, Voltairenet, 9 juin 2005

Les services secrets roumains décapités, le Figaro, 25 juillet 2006

-

Tapis de jeu de guerre : Janek SimonLe 2 novembre 2007 à 23:27:21, par Isabelle Vodjdani ¦ Lien permanent

L’artiste Janek Simon vient de remporter le prix d’art polonais "Views" 2007 pour son robot-pain-baladeur et son mixeur automatique de chaînes télé. En cherchant à en savoir plus sur ses drolatiques bricolages, je découvre qu’en 2004 il avait réalisé lui aussi, un tapis de guerre, mais d’un genre particulier.

Le "Carpet invader" de Janek Simon est un tapis de prière caucasien qui sert d’écran de projection horizontal pour un bon vieux jeu d’arcade auquel sont conviés les spectateurs. Hormis le pourtour fleuri du tapis, l’espace central est sans cesse recomposé au gré des déplacements des petites figurines qui se tirent dessus. Le graphisme pixellisé des figurines est "naturellement" en accord avec la facture traditionnelle d’un tapis. On a juste l’impression de regarder les motifs à la loupe. Bien joué !

-

TapisLe 9 novembre 2007 à 02:57:41, par Isabelle Vodjdani ¦ Lien permanent

de guerred’ "énergie nucléaire"Vu le succès des tapis de guerre afghans, je me demandais ce qu’attendaient les iraniens pour fabriquer des tapis nucléaires en s’inspirant par exemple des vues satellites du site de Natanz pour les compositions géométriques, ou bien en camouflant les rosaces du logo atomique dans les parterres fleuris. Eh bien c’est maintenant chose faite, et sous une forme bien plus national-kitch que je ne l’aurais imaginé.

Hier, à l’occasion du déplacement du président iranien dans la région du Sud Khouzestân, deux femmes des environs de Birjend lui ont offert un tapis-tableau intitulé : "énergie nucléaire". Tissé de leurs propres mains, le cadeau accompagnait leurs doléances au sujet des problèmes de transport auxquels elles sont confrontées du fait que leur atelier de tissage se trouve loin de la ville. Il faut croire qu’elles ont su brosser l’image dans le sens du poil, car le président a aussitôt ordonné au gouverneur de la région de leur attribuer un terrain en ville afin qu’elles puissent y établir leur atelier.

Bah ! Tant qu’on ne fait que se bagarrer à coup de tapis...

-

-

-