L’art de la guerre

- entre

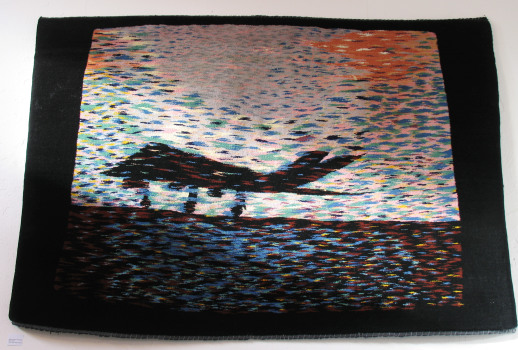

St AubinLangrune et Luc-sur-mer : un horizon

Souvenirs de blockhaus

De mes anciennes virées sur la côte normande, outre la belle lumière qui est toujours au rendez-vous, j’avais surtout gardé le souvenir des blockhaus que l’on découvrait au détour des longues promenades. Du béton parfois brisé jaillissaient des armatures métalliques qui se tordaient en l’air comme de monstrueuses pattes d’araignée. L’intérieur, lorsqu’on avait la témérité d’y pénétrer, était jonché de surprises : papier toilette et déjections humaines nauséabondes.

A l’ombre de ces mastodontes pestilentiels qui dérivaient lentement dans le sable et l’oubli, je frémissais en imaginant les longues nuit de veille, les mains ankylosées de froid autour des jumelles, l’humidité qui imprègne vêtements et biscuits, les bottes cirées malgré l’inconfort, le crachouillis des radios, la peur chronique qui vrille les intestins, les rafales de mitrailleuse couvrant le chuintement lancinant du vent, la brûlure d’une blessure, la fièvre dans une coque de béton traversée de courants d’air... Ces remugles confus de films de guerre étayés d’authentiques documents noir et blanc prenaient dans ces lieux force de légende. L’histoire paraissait incrustée dans le béton gris, suinter avec la rouille qui dégoulinait le long des sombres parois.

Après ces courts instants de sidération méditative - est-ce cela que l’on appelle le recueillement ? - je ressortais prestement à l’air libre pour retrouver, comme une chouette éblouie, la palette des Boudin et des Jongkind. Et là, cheveux au vent, dans le rôle d’une survivante qui après bien des épreuves fait sa dernière apparition avant le générique, je me racontais que dans quelques dizaines d’années, quand mes petits enfants ou arrière petits enfants viendront se promener sur cette côte, ces restes immondes seraient totalement enfouis, que d’ici là, le sable, le vent, les marées et la végétation, l’histoire aussi, auront achevé leur patient travail de cicatrisation.

Mais même après le ciné, la vie continue. Inexorablement, elle déverse son lot de péripéties au mépris des belles conclusions rhétoriques.

Circuit touristique

Or, voici que très récemment, pendant les vacances de pâques, je débarque avec mari et enfants à Saint Aubin, une jolie petite ville côtière nichée quelque part entre Deauville et Cherbourg. Nous avons juste trois jours pour faire le vide, et le plein de bon air. C’est bien assez si l’on songe qu’il n’y a rien d’autre à faire qu’attendre l’heure des repas en arpentant la côte. Au menu : la plage, la digue ou la route, à pied, en roller ou en voiture.

A première vue rien n’a changé. L’odeur des algues, la lumière, les cailloux sur la plage, tout est là. Mais à mesure que nous explorons la région, il apparaît que loin de s’être atténués ou raréfiés, les vestiges de la guerre sont devenus plus visibles et plus nombreux. Maintenant ils pullulent, exposés sur les places dallées et les parterres de gazon.

Dans le parc paysager du mémorial de Pégase un confortable banc de Teck fixe un point de vue que les agences immobilières qualifieraient d’imprenable. Il souligne au passage le pittoresque d’un canon soigneusement repeint sur fond de forêts verdoyantes.

- au mémorial de Pégase

Etrange tableau ! On dirait qu’entre temps, une autre guerre s’est déroulée à mon insu. Sur quelle planète vivais-je à ce moment ? Mais oui, bien sûr ! Il y a eu le cinquantenaire du débarquement en 94, son branle-bas médiatique et ses cortèges de touristes. J’aurais dû m’attendre à ce déballage. Un curieux sentiment d’irréalité et d’anachronisme m’obsède. Je ne suis pourtant ni devant la télé, ni dans un environnement virtuel. Je suis sur le site d’une bataille historique, et les armements exhibés datent bien des années 40. Mais ils sont bichonnés et reluisants. Au lieu de décrépir dans une décharge ou quelque cour de ferme, il semble que la renaissance printanière leur a profité autant qu’à la nature.

Ces lourdes armes tapies sous le masque de leur propre représentation m’inquiètent de plus en plus. Ce sont d’authentiques simulacres, du vrai faux kitch. Dénotent-elles simplement une guerre révolue ou mènent-elles une guerre actuelle ? Une guerre qui prend appui sur la notion de patrimoine là où l’autre se réclamait de la patrie, une guerre qui comme tant d’autres, sert les intérêts du commerce en recherchant la caution de l’histoire et de la culture. Où que j’aille, j’ai le sentiment d’être embrigadée de force dans un parcours touristique dont le caractère fort ambigu, éveille ma méfiance. Je suis tentée d’y reconnaître une des nombreuses manifestations contemporaines de ce que Philippe Zarifian nomme « le régime de guerre » : des guerres intérieures, larvées, qui se présentent sous un jour pacifique. [1]

Sur la petite place de Saint Aubin, face au syndicat d’initiative, un reste de blockhaus restauré abrite un canon. L’intérieur est re-nivelé par une nouvelle chape de béton, et une gentille petite volée de marches permet d’y accéder en toute sécurité. Le canon ressemble à un jouet en plastique. Peint de plusieurs couches d’époxy ou de Glycéro, il est embaumé d’un vert sapin brillant, nettement plus vif que les verts ternes utilisés dans l’armement. La peinture est tellement épaisse qu’elle arrondit toutes les aspérités, soude les parties, noie la visserie. Il ne manque que l’ample touche post cézannienne pour en faire un Bertrand Lavier. Ici, les enfants peuvent s’amuser sans crainte d’accrocs à leur fonds de culotte. Face à l’ironie douteuse de cette situation, le faux missile maquillé en American Air line qu’Alain Declercq exposait récemment au Palais de Tokyo paraît d’une fraîcheur presque puérile [2] . Je suis surtout intriguée par la gravure du fronton. A quoi rime cette frise abstraite ? Un semblant de scarification primitive ou quelque chose qui évoque l’art des années 50, peut-être un motif repiqué sur les bordures d’un tableau de Bissière. Je n’arrête pas de tournicoter autour. Non, il ne s’agit pas de traces accidentelles, les larges rainures sont proprement biseautées. Alors simple décoration ? Velléité d’art ? Il n’y a ni signature ni légende.

En guise d’aimable invitation, le canon pointe à l’intérieur des terres, vers une pizza-crêperie.

- le canon de Saint Aubin

A l’entrée de Luc-sur-mer Lion-sur-mer nous sommes accueillis par un tank en parfait état. Il trône sur un carré de gravillons clairs qui le font ressortir par contraste tel un trophée ou un beau jouet grandeur nature. Comme sur les maquettes de collection, on peut admirer nombre de détails réalistes. Juste à proximité, une sculpture moderne s’élance vaillamment vers le ciel. Elle apparaît comme un cadeau bonus dans un paquet de lessive. A moi qui ne connaît rien aux tanks et ne sait même pas distinguer le modèle américain du modèle allemand, encore moins les anciens des nouveaux, cette héroïque sculpture signale clairement que je dois y associer une valeur positive. Merci, j’ai bien compris le message, je ne dois surtout pas confondre ce gentil tank avec les méchants. Celui là n’a sûrement rien à voir avec les tanks poussiéreux que j’aperçois en ce moment à la télé lorsqu’elle rend compte de l’évolution des armées anglo-américaines en Iraq.

- tank à

Luc-sur-merLion-sur-mer

Plus près de Saint Aubin, Langrune plage présente un autre ensemble : entourée des inévitables pizza-crêperies et autres commerces touristiques, se trouve une large place récemment aménagée où se répartissent harmonieusement syndicat d’initiative, monument aux morts, bacs fleuris, et une drôle de sculpture qui ressemble à une compression de César. Elle bénéficie également d’une généreuse couche de peinture protectrice, d’un vert militaire un peu plus crédible que le canon de St Aubin. Cette fois, l’ambiguïté du statut artistique de la chose est sciemment exacerbée. Tout, du socle, de la référence à César, jusqu’à la signature autographe de « Colas » gravée dans la plaque métallique du socle, désigne l’oeuvre d’art instituée et officielle. Cependant, nonobstant l’héritage du ready-made, et suivant sans doute un accès de bonne conscience aussi politique que pathétique, le dénommé Colas a tenu absolument à spécifier sur sa plaque :

« CECI N’EST PAS L’OEUVRE D’UN ARTISTE / CECI EST L’OEUVRE DE LA GUERRE / 1944 - 1994 / PLUS JAMAIS CELA »

Suit la signature de Colas puis la traduction anglaise du commentaire de l’auteur.

- Sur l’esplanade de Langrune Plage

Je comprends qu’il y ait pour les artistes, une certaine indécence à instaurer leur art en exploitant le filon de la guerre. Pour que leur contestation paraisse crédible, il faut un acte désintéressé qui va jusqu’à dénier la valeur de l’art et de l’artiste. Pourtant, la complicité de l’art semble fort recherchée pour commémorer, contester ou célébrer la guerre (j’avoue ne plus très bien distinguer les nuances). Est-ce parce que l’art justement, connote le désintéressement et qu’il sait, par vocation, faire voir le beau jusque dans l’horreur ? Mais ce que je vois ici n’est pas comparable au romantisme des fresques napoléoniennes. Loin de magnifier ou de dramatiser la guerre, l’ersatz d’art qui est cultivé ici, en donne une image inoffensive et distrayante. Il la banalise au point de discréditer l’histoire, de désinvestir la légende. Dans ce parcours touristique l’art désigne tout ce qu’il touche du signe de l’accessoire et du futile. Le moindre vestige, rapetassé par les soins municipaux, se veut aussi aguicheur qu’une enseigne commerciale. Maquillés, les morts sont devenus de ridicules momies, des jouets pesants et grotesques, des dénégations de la mort.

Allez comprendre pourquoi, je me sens comme un mort-vivant. Je traîne sur la digue avec l’impression d’être engluée dans un de ces rêves poisseux qui ont un arrière goût de cauchemar. Il faut que je me secoue. Rien de mieux qu’une baignade hors saison pour remettre les pieds sur terre. Je ne sais pas si Machiavel avait raison quant à la supériorité des fantassins sur la cavalerie [3] , mais il y a des jours où je me dis que sentir l’eau et les cailloux sous ses pieds, ça doit faire du bien. L’assaut s’avère fastidieux, je dois m’y reprendre à quatre fois pour surmonter les crampes que procure l’eau glaciale, avant de pouvoir faire quelques brasses. J’en ressors avec le torse douloureux et un bel accès de tachycardie. Vrai ! Pour une fois, ce n’est pas du cinéma.

Ce petit fricotage avec la mort m’a rassurée. Me voilà bien vivante et aguerrie par dessus le marché. Allez ! Je me remets encore à l’eau. Cette fois, c’est un plaisir.

[1] Philippe Zarifian, Pourquoi ce nouveau régime de guerre ?, in Multitudes n° 11, hiver 2003, pp12-23

[2] Feed back d’Alain Declercq, exposition "Hardcore", Palais de Tokyo du 27/02 au 18/05/2003

[3] J’ai emprunté le titre de cet article à l’ouvrage de Nicolas Machiavel (l’art de la guerre, 1521) qui traite entre autres, de la supériorité des fantassins sur la cavalerie. Vous pouvez en trouver de larges extraits (Traduction française de Jean-Vincent Périès, 1825) sur le site Les classiques des sciences sociales