Fictions des modèles

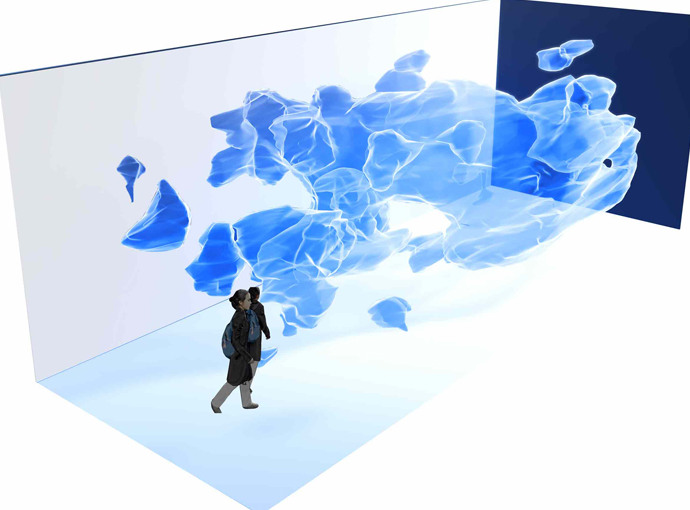

- Bernard Guelton, "Matière noire", 2009

Résumé

La question de la modélisation sera privilégiée pour tenter d’approcher ces questions. L’histoire de l’éther et ses modèles en physique permet d’observer son évolution puis son abandon. Ce modèle de l’éther est-il devenu faux, inutile ou inadéquat ? Cela ne suffit pas à le déclarer fictionnel pour autant. Que penser par exemple des différents modèles de l’atome ? Quelle est la part entre une représentation inadéquate ou celle relative à une entité inexistante ? Ces distinctions entre une représentation inadéquate ou la représentation d’une entité inexistante ont-elles cours dans les fictions artistiques ? C’est ici qu’il convient de repérer non seulement la diversité des modèles en science, mais la nature des modèles en art afin d’examiner en quoi certains engagent un rapport à la fiction.

Au lieu d’opposer deux mondes antagonistes : art et science, la question d’un point de vue fictionnel ne pourrait-il assurer une certaine mise en relation entre pratiques scientifiques et artistiques ? Les conditions d’un changement de point de vue en art et en science en regard de la fiction sont finalement rarement explicités. Cependant, il va de soi que ni l’art — et certainement encore moins la science — ne peuvent être définis comme fictions. Au contraire, c’est dans une délimitation claire de ce qui relève de la fiction dans l’art ou dans la science que ces deux domaines apparaissent avec toutes leurs particularités. Néanmoins, ces délimitations, aux fondements de ces entités, n’empêchent nullement leurs fréquentations. Il s’agit alors d’observer comment ces fréquentations s’établissent d’au moins trois points de vue : 1) fréquentation de la science et de la fiction, 2) fréquentation de l’art avec la fiction, 3) fréquentation de l’art et de la science via la fiction. À travers ces fréquentations ou territoires, l’objectif sera d’esquisser des différences significatives entre fictions scientifiques et fictions artistiques.

[…] Les descriptions complémentaires des deux expériences [selon qu’on se situe à l’extérieur ou à l’intérieur du trou noir…] sont si radicalement différentes qu’il semble à peine crédible que les deux puissent être justes. L’observateur externe voit la matière plonger vers l’horizon, ralentir puis planer juste au-dessus. La température juste au-dessus de l’horizon est si intense qu’elle réduit toute la matière à des particules qui finalement vont rayonner vers l’extérieur. En fait, l’observateur externe la voit se vaporiser et se manifester à nouveau sous forme de rayonnement de Hawking.

Mais cela ne ressemble pas du tout à ce que vit l’observatrice qui tombe librement dans le trou noir. Elle traverse l’horizon sans encombre et sans même le remarquer. Pas de choc ni de secousse, pas de température démente, ni le moindre signal indiquant qu’elle a dépassé le point de non-retour. Si le trou noir est suffisamment grand, disons d’un rayon de quelques millions d’années-lumière, elle poursuivra son voyage pendant un autre million d’années sans inconfort. Sans inconfort... du moins jusqu’à ce qu’elle atteigne le coeur du trou noir où des forces de marée - les forces déformantes de la gravitation - finissent pas être si importantes que... [1]

I. Introduction

Le paysage cosmique : un ouvrage de science-fiction ? Voici un passage — parmi bien d’autres — qui pourrait tout à fait y ressembler. Pourtant, son auteur, Leonard Susskind professeur de physique théorique à l’université de Stanford depuis 1978 [2] n’est pas connu comme auteur de science-fiction. Membre de l’académie des sciences américaines, il a reçu de nombreux prix, notamment pour son travail concernant les trous noirs, sur la théorie desquels il s’est opposé au physicien britannique Stephen Hawking. L’approche pragmatique de la fiction (c’est-à-dire en termes de point de vue, d’usage et de contexte) semble trouver ici un parfait exemple au détail prêt que (…) le contrat de feintise partagée qui lui est habituellement associé est rendu très ambigu. En effet, Leonard Susskind aime convaincre et n’hésite donc pas à raconter des « histoires » comme autant de « fictions » pour se faire comprendre et retenir l’attention. Que valent-elles ? À quelle distance d’une réalité possible ces métaphores sont-elles élaborées ? Celles-ci sont non seulement destinées à un public profane, mais elles peuvent prendre ¬— dans d’autres contextes — la forme de « fictions sérieuses » au sein de théories scientifiques. Ne deviennent-elles alors sérieuses que dans le cadre d’une mise en équation mathématique ? D’une vérification ou d’une invalidation expérimentale ? De leur capacité prédictive ?

Cette question fondamentale de l’usage et du contexte ne pourrait-elle pas exemplifier d’un certain point de vue un passage de la science à l’art ? Ce même récit — ici celui de Susskind — ne pourrait-il pas devenir le contenu d’une fiction littéraire ou artistique selon le point de vue adopté ? Comment et avec quelles conséquences ? Mieux, au lieu d’opposer deux mondes antagonistes (voire irréductibles) : art et science, un usage étendu du terme de fiction ne pourrait-il assurer une certaine mise en relation entre pratiques scientifiques et artistiques ? Ces questions, certes, ne sont pas nouvelles, mais les conditions d’un changement de point de vue en art et en science en regard de la fiction sont finalement rarement explicités. Cependant, il va de soi que ni l’art — et certainement encore moins la science — ne peuvent être définis comme fictions. Au contraire, c’est dans une délimitation claire de ce qui relève de la fiction dans l’art ou dans la science que ces deux domaines apparaissent avec toutes leurs particularités. Néanmoins, ces délimitation, aux fondements de ces entités, n’empêchent nullement leurs fréquentations. Il s’agit alors d’observer comment ces fréquentations s’établissent d’au moins trois points de vue : 1) fréquentation de la science et de la fiction, 2) fréquentations de l’art avec la fiction, 3) fréquentation de l’art et de la science via la fiction.

Un cadre implicite ou explicite ?

Il ne s’agit pas d’observer ici dans la littérature de science-fiction, l’actualité, la précision, le vague ou le sérieux dans l’importation de théories scientifiques, mais plutôt de comprendre comment, dans la production scientifique, un certain usage de la fiction apparaît. Celui-ci n’est pas à concevoir comme une activité en soi ou refermée sur elle-même, mais au contraire comme un domaine qui engage aussi bien un usage ordinaire que les développements sophistiqués que l’on peut voir à l’œuvre dans les théories ou les modèles scientifiques. Cette activité fictionnelle est au croisement de deux modes fondamentaux de l’esprit humain qui sont la supposition et l’imagination [3] . Dans les fictions artistiques, l’association entre supposition et imagination s’établit dans une certaine visée de communication, c’est-à-dire à travers une forme de contrat implicite entre auteur et spectateur. Que suppose ce contrat ? Que la vérité, ou la réalité, de ce qui est affirmé n’est pas à prendre en considération, ou peut être, plus justement, momentanément « écartée ». Car, je l’affirme d’emblée, cette mise à l’écart provisoire du critère de vérité ou de réalité, vise en définitive, une « réalité » qui ne peut être atteinte autrement. Dans les fictions scientifiques qui peuvent prendre l’aspect d’une grande diversité de modèles ou théories, la supposition et l’imagination sont également à l’œuvre, mais le terme de « contrat » reste à préciser et il est certainement erroné de le concevoir comme implicite. Ce « contrat », au contraire doit être le plus explicite possible.

II. « Faux », « inexistant » ou « inadéquat » ?

A. La théorie de l’éther

Je ne surprendrai donc personne en affirmant que la science implique une activité de supposition et d’imagination, à la fois, au sens ordinaire du scientifique qui suppose que sa « manip » en laboratoire « va marcher », que dans la théorie explicative qui va devoir en rendre compte. C’est une autre affaire que de parler de théories ou de modèles scientifiques comme « fictions ». Une théorie ou un modèle scientifique — « fictif » ou « fictionnel » — suppose habituellement que celui-ci est : soit faux ou provisoirement faux, soit inexistant, soit encore inadéquat. L’un des exemples le plus connu est certainement la théorie de l’éther au XIXème siècle.

Au XIXème siècle, l’optique [concernant l’éther] devient une théorie du « champ électromagnétique ». L’éther se transforme en un milieu susceptible de constituer un réceptacle d’énergie et d’influer sur la propagation des phénomènes. Avec Faraday, l’éther se confond plus ou moins avec un champ actif. Néanmoins, les mécanismes d’éther proposés alors par Maxwell et par Thomson semblent présenter finalement des propriétés physiques contradictoires. On assiste ainsi, vers la fin du XIXème siècle, à un divorce entre la notion d’éther, support inerte des phénomènes, référentiel idéal en repos absolu, et celle de champ, ensemble d’actions énergétiques spécifiques susceptibles de se propager de proche en proche, régi par un système d’équations aux dérivées partielles. L’éther devient alors un simple cadre, le référentiel idéal d’une cinématique universelle. Il perd cet attribut au début du XXème siècle. Aucun système de référence ne semble pouvoir s’identifier physiquement à un repère absolument immobile ; il ne peut donc bénéficier d’aucune des prérogatives attachées à l’espace absolu. La notion d’éther, liée finalement à des privilèges purement cinématiques, perd ainsi son unique raison d’être au profit de la notion de champ.

Ainsi formulé, la petite classification que j’avais cru pouvoir proposer semble caduque : « faux », « inexistant » ou « inadéquat » semblent relever d’un seul et même constat. La notion d’éther qui selon Marie-Antoinette Tonnelat traverse toute l’histoire de la physique devient inadéquate, donc inutile ou inexistante. Bien entendu — et c’est là notamment qu’une différence importante se profile avec les fictions artistiques — cette inexistence n’est pas postulée d’emblée, mais apparaît à travers toute une série de conjectures et d’expérimentations qui ont participé aux développements et à l’histoire de la physique. Il s’agit là d’une première forme de fiction, celle qui apparaît progressivement comme une entité inexistante. Mais celle-ci peut constituer — à un moment donné — en une supposition consciente par Maxwell et d’autres Maxwelliens. En effet, employés pour toutes sortes d’explications prédictives et heuristiques, les modèles mécaniques de l’éther furent des fictions consciences pour Maxwell et d’autres Maxwelliens durant le XIXème siècle selon Margaret Morrison [4].

La conception d’une particule ayant son mouvement connecté avec un vortex par un parfait contact rotatif apparaît d’une certaine façon difficile. Je ne la conçois pas comme une connexion qui existe dans la nature ou même comme celle à laquelle on devrait donner son assentiment comme hypothèse relative à l’électricité. Elle est cependant, un mode de connexion qui est mécaniquement concevable et facile à examiner [5].

B. Des hypothèses non concernées par la vérité ?

L’opposition entre vrai et faux qui garde certainement son importance en science demande en réalité d’être mieux comprise. Elle pourra prendre l’aspect d’une contradiction à l’intérieur d’une théorie, d’une invalidation par l’observation et l’expérimentation, d’une inadéquation dans le domaine des représentations, mais ce dernier exemple peut sembler un cas limite : la théorie de l’éther est inadéquate et donc inutile plutôt que fausse au sens d’une contradiction logique ou expérimentale. Préalablement au succès ou à l’échec d’une théorie ou d’un modèle, ceux-ci nécessitent l’élaboration d’hypothèses interprétatives dont la visée exploratoire n’a pas nécessairement besoin d’un critère de vérité. Des hypothèses consécutives devront néanmoins trouver la possibilité d’être testées. Il est évident, par contraste, que l’opposition entre vrai et faux qui est d’emblée inopérant dans le domaine des fictions artistiques ne nécessite ni ne permet aucun contrôle ultérieur. Nous ne saurons jamais combien Lady Macbeth avait d’enfants (…).

L’histoire de la physique nous apprend que la théorie de l’éther a été abandonnée comme inadéquate et que sa conception et sa modélisation ont variés de différentes façons. Mais, pour qu’une supposition fonctionne comme fiction dans un modèle scientifique, il est nécessaire que ceux qui utilisent ce modèle comprennent les conditions de vérité de la supposition et comprennent également dans quelles conditions elle est susceptible d’être fausse. Pour cette raison, la supposition de l’éther en physique est une fiction pour Maxwell qui a toujours supposé ses modèles de l’éther comme « faux » du point de vue des causes réels du phénomène électromagnétique. Mais la même supposition n’est pas une fiction pour Trouton ou d’autres physiciens au XIXème siècle qui croyaient dans la réalité de l’éther physique [6]. Dans Fictions in Science, Winsberg affirme que bien sûr la science est pleine d’hypothèses idéalistes qui sont fausses à strictement parler et souvent connues comme fausses par les scientifiques qui les emploient. Mais cela ne signifie pas défend Winsberg que ces hypothèses soient fictionnelles. Pour être fictionnelle une hypothèse n’a pas besoin d’être fausse (bien qu’elles puisse arriver qu’elles soit fausse) mais plutôt non concernée par la vérité. Constat valable bien entendu aussi bien par les fictions scientifiques qu’artistiques.

C’est donc l’inadéquation de la notion d’éther qui la rend inexistante. Elle n’apparaît pas véritablement comme fausse au sens d’une contradiction démontrée. Déjà, au XIXème siècle, bien que de nombreuses expérimentations aient échouées à en rendre compte, elle n’est pas considérée pour autant comme fausse ou inexistante. Ces échecs pouvaient s’interpréter comme une compréhension théorique inadéquate ou comme une mauvaise investigation expérimentale. On peut retrouver ici, une question classique du partage entre domaine scientifique, philosophique ou artistique. La science n’énonce pas de vérités mais simplement des conjectures provisoirement vraies (Popper). À la différence de l’art ou la philosophie, une théorie scientifique doit pouvoir s’énoncer dans un cadre susceptible d’être invalidé par l’expérience et dans l’attente d’une meilleure théorie. Rien de tel, bien évidemment dans les fictions artistiques, pour lesquelles le critère d’inadéquation entre réalité et représentation, vérité ou fausseté sont jugés habituellement comme inopérants, tandis que les « entités inexistantes », elles, peuvent proliférer.

C. Des représentations inadéquates ?

Mais peut-on également juger inopérante la distinction entre une représentation adéquate ou inadéquate dans le domaine artistique ? Après tout, il est banal de reconnaître, par exemple, qu’un film de fiction n’est pas capable de retenir notre attention en raison d’un décalage trop important entre la réalité et l’univers qu’il représente. La notion de vraisemblance a toute son importance pour juger de la qualité d’une fiction artistique. C’est toute l’ambiguïté des termes « inadéquation d’une représentation » en art ou en science qu’il s’agit également de clarifier. Que signifie une représentation adéquate dans les fictions artistiques ou littéraires ? Pourquoi la représentation à l’œuvre dans Apocalypse Now nous semble convaincante alors qu’une bonne partie de ses constituants sont inexistants ? Pour aller vite, je dirais que les parallèles établis entre le monde ordinaire et celui de la fiction sont correctement établis et qu’en conséquence une représentation adéquate ou vraisemblable dans le domaine des fictions artistiques sollicite l’immersion, l’adhésion et un certain niveau de croyance qui engage le plus souvent le registre affectif et émotionnel du lecteur ou du spectateur. Rien de tel dans les fictions scientifiques qui ne peuvent engager — au sens méthodologique — qu’une adhésion critique et circonstanciée. Une représentation scientifique est certes, plus ou moins réussie, mais se doit avant tout de pouvoir être réinterrogée. Elle ne possède en définitive qu’un caractère provisoire et circonstanciel. D’où ce constat, un peu surprenant peut-être, que les fictions artistiques — dans leurs meilleures exemples — traversent le temps, « intactes », tandis que les fictions scientifiques sont construites de façon éphémères et apparaissent éventuellement comme des constructions purement historiques.

D. Commodité et simplicité de la déduction

Outre le caractère heuristique des fictions en science, Mauricio Suarez remarque une autre particularité dans la représentation à l’œuvre dans les fictions scientifiques que je traduis par « commodité de la déduction » ou « facilité de la déduction » :

Le but est de montrer que les fictions [en science] ne sont pas simplement des suppositions abandonnées d’une science en échec, mais qu’elles jouent aussi un rôle dans la science reconnue et établie. […] Je vais plus loin en argumentant que le principe de convenance dans la déduction (accompagné d’une mise à l’épreuve des hypothèses consécutives) distingue de façon appropriée la fonction des fictions que l’on trouve en science d’autres fictions, particulièrement dans les arts. Je montre alors qu’une conception déductive de la représentation rend compte de ces distinctions et en particulier explique naturellement pourquoi les fictions que l’on trouve en science sont gouvernées par le principe de la commodité de la déduction [7].

Suarez ne suppose évidemment pas pour autant que les fictions artistiques, par opposition, ne seraient pas capables de générer des déductions, « imaginaires », « plaisantes », « intéressantes », mais que celles-ci n’obéissent au principe de la commodité ou de la simplicité. La commodité ou la simplicité de la déduction n’est pas selon lui considéré comme une qualité ou une vertu dans les fictions artistiques. Au contraire, elle serait plutôt tournée en ridicule dans les fictions littéraires de qualité. Il ajoute que ces déductions ne demandent pas en définitive un principe de vérification par l’expérience. Ainsi, par comparaison, les fictions scientifiques devraient être évaluées en regard de deux principes : 1) leur capacité à permettre d’élaborer des déductions « commodes » (« appropriées » ou « simples », 2) en définitive, les conclusions permises par ces déductions devraient en principe pouvoir être testées empiriquement.

III. Mondes fictionnels et mondes parallèles

A. Une même « motivation » fictionnelle ?

Cependant, au-delà de cette ligne de partage, la motivation fictionnelle n’est pas étrangère à la fois aux fictions artistiques et aux fictions scientifiques : il s’agit bien dans un cas comme dans l’autre d’« atteindre » — ou de modéliser — une réalité inaccessible autrement. Comme l’affirme, après d’autres [8], Margaret Morrison, bien que les fictions artistiques décrivent des mondes que nous savons inexistants, l’intention est souvent d’éclairer certains aspects de notre vie dans le monde réel et ceci parce que nous pouvons établir un certain nombre de parallèles entre le monde de la fiction et celui dans lequel nous vivons. De la même façon dans les fictions scientifiques, nous voulons comprendre à travers certaines caractéristiques d’un modèle une réalité du monde étudié. Ainsi, la supposition d’entités inexistantes, ou seulement possibles, assorties d’une motivation apparentée (en ce qui concerne le désir de comprendre) rapprochent fictions scientifiques et fictions artistiques.

B. « Construction », « autonomie », « incomplétude », « accessibilité »

Mais avant de reprendre quelques distinctions essentielles entre fictions scientifiques et artistiques, on peut rappeler avec Tarja Knuuttila [9] qu’elles sont également susceptibles de partager entre elles quatre caractéristiques importantes repérées pour les mondes possibles étudiés dans la philosophie du langage et appliqués à la théorie littéraire : 1) « construction » (« constructibilité »), 2) « autonomie », 3) « incomplétude », 4) « accessibilité ». (1) « construction » : Les mondes fictionnels sont des constructions qui supposent l’élaboration d’un réseau de relations au sein d’entités particulières. Au croisement de l’imagination et de la supposition, ils permettent d’élaborer des entités qui n’existent pas — ou qui sont seulement supposées — dont les relations et les actions doivent être décrites et stipulées. Ils prennent place à travers des langages et des cultures pourvues de leurs contraintes propres. (2) « autonomie » : Les mondes possibles n’existent pas indépendamment de leurs représentations. Ils s’opposent à la réalité qui existe avant d’être conçue au travers de médiations symboliques. L’indépendance des mondes fictionnels explique pourquoi il n’est pas possible de les caractériser extérieurement en termes de vérité ou de fausseté bien que cela le soit envisageable à l’intérieur du monde concerné.

(3) « incomplétude » : Bien qu’autonomes, les mondes fictionnels sont incomplets comparés au monde réel. Ce sont de « petits mondes » qui contiennent des caractéristiques particulières (Eco, 1990) et consécutivement, « seulement certaines affirmations au sujet des entités fictionnelles sont décidables tandis que d’autres ne le sont pas (Dolezel, 1998, p. 22). La question de savoir par exemple si l’épaule gauche de Madame Bovary comporte un grain de beauté est indécidable. L’incomplétude de la fiction a des conséquences en termes d’interprétation. Bien que le grain de beauté de Madame Bovary ne soit pas la sorte d’information que nous avons besoin pour lire le livre, nous avons besoin de notre connaissance du monde et de notre expérience pour comprendre son histoire. Dans ce sens, les mondes fictionnels sont toujours seconds par rapport au monde actuel qui fournit le bagage nécessaire pour comprendre la fiction (Eco, 1979, Pavel, 1986). La connaissance obtenue à travers les modèles est de nature similaire bien que nous ayons besoin d’une connaissance plus experte pour interpréter les modèles scientifiques que pour comprendre d’autres fictions [10].

(4) La question de « l’accessibilité » est proposée de façon plus énigmatique par Knuuttila qui, partant du fait que les mondes fictionnels sont élaborés à travers une façon de les représenter, implique que le seul « accès » à ces mondes est celui de leur « description ». Autrement dit, même si cette description est élargie à l’interprétation (dans le cas du critique littéraire par exemple), seul le recours au texte permettra d’en justifier les fondements. Il en va de même pour un modèle scientifique qui se déplace continuellement « entre une pensée de l’ensemble du modèle dans un contexte très concret tout en évoluant vers la description d’une structure purement mathématique » [11]. Pour la logique modale qui a élaboré la notion de monde possible, la notion d’« accessibilité » ne peut faire l’économie de la relation au monde réel [12] et plus techniquement « L’ensemble des mondes possibles est ordonné selon une relation d’ « accessibilité » (un monde possible est accessible à partir d’un autre si ce qui est possible relativement à l’un est aussi possible relativement à l’autre) » [13]. On retiendra donc qu’un monde est possible s’il est relié au monde actuel par une relation d’accessibilité.

C. Mondes multiples et mondes possibles

Marie-Laure Ryan n’hésite pas à interroger la notion de monde possible avec celle de mondes multiples (appelés aussi univers parallèles) en physique comme une tentative de résoudre les problèmes de la physique quantique qui étudie les particules élémentaires.

L’hypothèse des mondes multiples a aussi été invoquée pour résoudre un problème classique de la physique théorique : la lumière est-elle une onde, ou un faisceau de particules ? Depuis Einstien, on pense qu’elle est faite de particules (appelées photons), mais dans certaines expériences, elle se comporte comme une onde. Si on fait passer un rayon de lumière à travers deux fentes, on n’obtient pas l’image correspondant à la conception de la lumière comme faisceau de particules, mais l’image correspondant à la théorie de l’onde. Comment résoudre le problème sans renoncer à l’idée de particules ? D’après le physicien David Deutsch, la postulation de mondes parallèles nous permet non seulement de décrire, mais encore d’expliquer les résultats de l’expérience des deux fentes. L’image en forme d’onde créée par les photons est due à un effet d’interférence en provenance de mondes parallèles. Quand le photon passe par une fente, il entre en collision avec un photon invisible (pour nous) qui appartient à un autre monde, et cette collision change sa trajectoire. Selon Deutsch, chaque photon visible dans notre monde possède un alter ego invisible dans un autre monde [14].

À l’opposé de la plupart des philosophes qui considèrent que notre monde est le seul à exister, David Lewis, l’un des premiers théoriciens des mondes possibles, soutient que tous les mondes possibles sont réels. Pour concevoir un monde possible comme un monde fictionnel, il faut le considérer comme un texte qui projette un monde (imaginaire mais qui emprunte également au réel) accessible à partir de notre monde actuel. Pour identifier le monde actuel parmi tous ces mondes également réels, David Lewis propose de considérer ce monde actuel comme une sorte d’embrayeur sémantique, comme Je, tu, ici, hier, demain, maintenant. Pour Marie-Laure Ryan, ces conceptions de Lewis permettent de cerner la différence entre la théorie des mondes possibles et la cosmologie de la physique. Si la fiction peut être considérée comme un « recentrement imaginatif dans un monde possible », alors il faut envisager un contraste entre l’actuel et le virtuel. Pour l’auteure, la physique ne s’intéresse pas au contraste actuel - virtuel. Si des univers parallèles existent, ce sont des objets matériels comme des planètes, des étoiles ou des galaxies qui existent dans la réalité et doivent être sujets à l’expérimentation et à la vérification.

Pourtant la question de la vérification et de la falsification en cosmologie et en physique théorique est actuellement fort hypothétique ou simplement impossible et la notion d’univers virtuels appartient à celle des multivers tels que les abordent Leonard Susskind cité en exergue. On trouve en effet dans la tentative d’unifier physique quantique et cosmologie le postulat d’un mécanisme intemporel produisant un grand nombre d’univers différents du nôtre. Ces univers demandent d’imaginer également la possibilité d’un grand nombre d’univers virtuels dont certains seulement se réaliseraient, mais également des « lois virtuelles qui flotteraient à l’intérieur d’un multivers en attendant qu’apparaisse un univers précis auquel elles s’appliqueraient » [15]. D’une façon plus spécifique, on trouve par exemple de façon récurrente chez Susskind, la notion de particule virtuelle [16]. Certains penseront peut-être à juste titre que le fait d’imaginer des entités virtuelles à l’intérieur d’une théorie n’empêche nullement la science de réaliser son programme d’explication à travers un processus d’expérimentation et de vérification. Sauf que, précisément, en physique théorique et en cosmologie, cette perspective d’expérimentation ou d’invalidation est toujours plus éloignée et incertaine. Ainsi, certains parmi les cosmologistes eux-mêmes comme Lee Smolin reprochent aux théoriciens des multivers comme Léonard Susskind l’abandon progressif d’une exigence de testabilité des théories. Initialement la physique théorique et la cosmologie ne produisaient d’hypothèses que dans la perspective de les vérifier expérimentalement.

[…] Puis on en est venu à décrire non seulement notre propre univers mais des univers différents, avec des dimensions, des particules, des forces et des lois fondamentales différentes, qu’il n’était bien entendu pas possible d’observer expérimentalement. Aujourd’hui, le pas a été franchi : des univers, du fait qu’ils sont logiquement possibles, sont considérés comme pouvant être réels, voire comme étant réels. C’est ce qu’exprime le concept de multivers. Le multivers n’est quasiment plus présenté comme une hypothèse, mais comme une réalité, notre univers visible n’étant alors que l’un parmi un nombre infini d’autres univers [17].

Voilà de quoi donner du fil à retordre à une distinction claire et définitive entre mondes possibles et mondes parallèles ou multivers en physique théorique. Mais mon intention n’est pas du tout pour autant de verser dans une sorte de panfictionnalisme qui assimilerait la prodigieuse inventivité de la cosmologie théorique à de simples constructions fictionnelles.

D. Caractéristiques et définition du modèle en science

Outre le recours à la supposition et à l’imagination, les fictions scientifiques et artistiques engagent une suspension de la vérité qui s’établit à travers une forme de contrat (tacite ou explicite). Ce qui importe alors est de mieux comprendre ce qui les différencie. On retiendra donc que les fictions scientifiques peuvent se distinguer des fictions artistiques à partir des hypothèses suivantes : 1) le contrat visant à établir une entité fictive ou un modèle fictionnel doit être le plus explicite possible, 2) la perspective d’une invalidation doit pouvoir régir la fiction, 3) le régime de la supposition est celui de la facilité ou de la commodité de la déduction, 4) l’inexistence d’une entité doit répondre à un principe d’économie. Le plus souvent cette inexistence n’est pas postulée d’emblée mais est progressivement dévoilée (mais on a vu que ce principe classique dans l’histoire de la physique était de plus en plus démenti en physique théorique et en cosmologie) 5) la distinction entre monde actuel et monde virtuel qui sévit en principe dans les mondes fictionnels existe aussi mais de façon différente dans la théorie des multivers dans la mesure où la physique théorique ne renonce pas à une perspective d’invalidation.

À cette étape de l’ analyse, j’en viens à préciser la notion de modèle en science de la façon suivante : un modèle scientifique est une représentation circonstanciée, plus ou moins abstraite, d’une réalité du monde (ou d’un « monde »…) à des fins descriptives, explicatives, heuristiques ou opérationnelles. Un modèle peut être considéré comme fictionnel en ce qu’il n’est pas considéré directement par la vérité, soit que l’entité représentée n’existe pas (la notion d’« éther » en physique), ou bien que le système de représentation soit insuffisant ou inadéquat (la notion d’« atome » en physique). Qu’en est-il d’un modèle en art ? Cette « définition » lui est-elle applicable ? Quel est le degré de généralisation d’un modèle en art ? Dans quelle mesure une œuvre (un chef-d’œuvre ?) peut-elle(il) consister en un modèle, voire un monde ?

IV. La question des modèles en art

A. Hétérogénéité des modèles

Dans quelle mesure une œuvre (un chef-d’œuvre ?) peut-elle(il) consister en un modèle, voire un monde ?

Une façon d’approcher les questions à propos de l’ontologie des modèles et des fictions est d’inverser la question classique au sujet des relations entre modèles et fictions. Est-ce que les fictions sont des modèles ? Je veux signifier ici, bien sûr : est-ce-que le fait de créer une œuvre de fiction peut être considéré aussi comme un modèle ? Dans ce cas, je pense que la réponse est définitivement positive. Examinons une œuvre de fiction aussi remarquable que Guerre et paix. J’affirme que Tolstoï peut être considéré comme ayant créé un monde possible complexe que l’on pourrait appeler le modèle d’un monde possible (impliquant peut-être de nombreux autres mondes moins élaborés) [18]].

Avec cette notion historique du chef-d’œuvre comme modèle d’un monde possible en littérature et en art, il apparaît probablement utile de tenter une brève histoire des modèles en art. Il existe dans l’histoire de l’art un autre type de modèle (certainement fort éloigné de la notion de monde possible) au croisement de l’art et de la science qui est la perspective. Le portillon de Dürer ou le dispositif de Brunelleschi constituent des exemplifications concrètes à l’origine du modèle perspectif. Il me semble normal de considérer ce modèle comme fictif (et non fictionnel) dans la mesure où il réduit le champ de vision à un point de vue fixe monoculaire et la représentation à une surface plane délimitée de façon quadrangulaire, c’est-à-dire autant d’écarts considérables par rapport à la perception visuelle ordinaire. Comme tout modèle, c’est donc une réduction très importante des conditions de vision, mais qui permet de calculer une représentation visuelle de façon plus ou moins satisfaisante. Cet exemple relativement simple de la perspective comme modèle est donc facile à circonscrire, mais son caractère artistique est plus difficile à déterminer, certains allant même jusqu’à considérer que l’art commence là où précisément le modèle perspectif est remis en cause ou déconstruit.

Beaucoup plus incertains, mais tout aussi incontournables du point de vue de l’histoire de l’art, sont le paysage ou le modèle vivant comme exemplifications de « modèles ». Mais alors qu’un modèle en science ne confond pas la simulation avec l’objet de la simulation, ces modèles emblématiques en art semblent associer ou confondre ces deux instances fondamentales du modèle. En représentant un paysage ou un modèle vivant, c’est un certain modèle de nature qui est visé. Mais puisqu’il n’existe pas de modèle naturel en soi, c’est bien entendu une représentation culturelle de la nature qui est en jeu. Si cette représentation culturelle de la nature est progressivement abandonnée, elle se voit remplacée par un genre, un style ou une autre œuvre qui servent alors de modèles autonomes. C’est alors un paysage de style impressionniste, un paysage à la façon de Pissaro (…). En réalité il s’agit donc d’une association plus ou moins claire (académique ou innovante) qui associe modèles naturels et modèles artistiques et culturels. Est-ce que cela implique que la notion de modèle est ici renvoyée à un tel niveau de généralité que ses fonctions descriptives, heuristiques, opérationnelles n’ont plus cours ? Je ne le pense pas. Mais il faut alors en rendre compte dans des exemples particuliers, c’est-à-dire des regroupements artistiques ou des œuvres.

Il semble assez évident qu’une œuvre mais aussi une démarche artistique peuvent constituer de nos jours des modèles artistiques, mais il s’agit de clarifier un tant soit peu ce qui relève d’un modèle unique, singulier (une œuvre, un artiste) et ce qui relève d’un genre, d’une démarche plus globale. Le readymade, la collaboration, la performance, le réseau, l’in situ constituent-ils des modèles ? Mais, « la remise en cause de l’original », « la disparition de l’auteur », « l’entreprise », « le hasard », « l’entropie », « les multivers » peuvent-ils constituer également des modèles ? Dans tous ces cas quels sont leurs champ d’applications, de références ? En quoi constituent-ils des modèles « réels » ou « fictionnels » ? Enfin, y a-t-il encore un sens à parler de modèle en art comme en science ? Il faut alors distinguer : (1) ce qui relève d’un simple principe et ce qui relève d’un modèle ; (2) ce qui relève de modèles internes au champ artistique et de modèles externes à ce champ. (1) La remise en cause de l’original, la disparition de l’auteur, la collaboration constituent des principes qui régissent des pratiques artistiques, mais ils ne constituent pas des modèles car ils ne peuvent être décrits comme des constructions autonomes, régulés, pourvus de capacités opérationnelles. (2) En ce qui concerne la distinction entre modèle interne et modèle externe au champ artistique, il semble que le readymade, l’in situ, la performance, ont été élaborés à l’intérieur du champ artistique, alors que tous les autres exemples sont empruntés à d’autres « mondes » : l’univers de l’entreprise, certains domaines de la science, afin d’en effectuer des croisements. Dans ces deux derniers cas, l’existence de modèles est patent.

B. Readymade et in situ

Le readymade, l’in situ constituent des modèles au sens où ils régissent chacun un ensemble de pratiques artistiques variées pourvues de caractéristiques communes. Il y a plusieurs formes de readymade, plusieurs formes de pratiques spécifiques en rapport avec un site qui partagent à l’évidence des points communs. Peut-on leur appliquer ma définition intuitive du modèle (en science) comme : « représentation circonstanciée, plus ou moins abstraite, d’une réalité du monde (ou d’un « monde »…) à des fins descriptives, explicatives, heuristiques ou opérationnelles » ? Il me semble que oui — en excluant comme je l’ai indiqué à de nombreuses reprises — la fonction explicative. Ainsi, ces deux modèles (qui sont également des « pratiques ») sont des représentations circonstanciées au sens où certains artistes (Duchamp, Buren, Smithson) ont précisé comment ils ont été élaborés, quels sont leurs sens et leurs fonctions [19]. Le readymade, l’in situ sont des modèles « abstraits » au sens où ils peuvent se résumer à quelques principes essentiels pouvant s’appliquer à différentes circonstances : lieux, topographies, institutions, récurrences pour l’in situ ; changement associé de sujet, d’objet ou d’acte pour le readymade [20]. Ce sont des « descriptions » [21] au sens où ils rendent compte de propriétés (spatiales, temporelles, institutionnelles) propres à l’œuvre d’art, qui permettent des découvertes (« heuristiques ») de façon concrète (« opérationnelle »).

Ces modèles sont-ils fictionnels au sens « où ils ne sont pas directement concernés par la vérité » ? Cette question est apparemment sans objet. Il n’y a semble-t-il aucune « vérité » extérieure à opposer à ces modèles comme on peut l’envisager pour une œuvre littéraire de fiction (« la terre est ronde », « les arbres perdent leurs feuilles en hiver »…), si ce n’est une délimitation plus ou moins valide pour circonscrire une œuvre d’art. Cependant, la proposition d’un urinoir ou d’un porte-bouteille comme œuvres d’art peut apparaître toujours pour certains amateurs d’art comme une « farce », une sorte de feintise ludique relayée par l’institution. (La réduction du readymade à un objet — plutôt que la conjonction nécessaire d’un sujet, d’un acte, d’un objet et d’un public — est un aspect plus précis de cette réduction et de cette « feintise » [22].) « Une autre fois, voulant souligner l’antinomie fondamentale qui existe entre l’art et les readymade, j’imaginais un "readymade réciproque" (reciprocal readymade) : se servir d’un Rembrandt comme une table à repasser » [23] . De ce point de vue, l’antinomie fondamentale entre l’art et les readymade apparaît comme une sorte de supposition totalement contredite : le readymade est devenu en effet une forme de définition radicale de l’œuvre artistique. Par ailleurs, la réversibilité entre art et non art visée par le readymade réciproque apparaît chez Duchamp comme une supposition de principe, une utopie jamais expérimentée. Ainsi, le readymade semble relever d’un régime général de la supposition, d’une forme de feintise et n’est pas concerné par une vérité, mais par une forme d’opérativité : le readymade fonctionne (très efficacement dans le monde institutionnel, social et historique de l’art). Bien entendu, ces liaisons relatives (contestables) avec la fiction sont propres au readymade. La seule « fiction » envisageable pour les pratiques en rapport avec un site est la possibilité quasi-métaphysique d’un « ici et maintenant » totalisant constituant l’œuvre. « Particolare » de Giovanni Anselmo joue précisément de cette impossibilité.

C. L’entreprise comme modèle

Ces deux exemples sont également des modèles de deux façons distinctes. (1) Ils s’opposent comme deux voies possibles (antagonistes) d’une pratique artistique contemporaine [24]. (2) Chacun d’entre eux se voit étendu à des situations contenues à l’intérieur du modèle comme autant d’extensions naturelles (ou imprévues). Ainsi, la site specificificity inclut dans sa définition, non seulement une topographie, un paysage, une institution, une architecture, mais progressivement ses usagers. Le readymade ne se cantonne plus à son apparence d’objet (aidé ou non), mais peut devenir fonction, usage, collection, magasin, supermarché, entreprise, service…. all readymade. Et c’est sans doute ici que les potentialités fictionnelles de ces modèles sont les plus tangibles. Dans quelle mesure une œuvre d’art peut-elle être un supermarché ? Une compagnie d’aviation ? Une entreprise de peinture ? Mieux, la réciprocité du readymade a t-elle enfin trouvé une forme de réversibilité ? À l’exemple d’une œuvre d’art devenue entreprise de peinture en bâtiment comme l’entreprise de peinture est devenue équivalente à une œuvre d’art ? Je renvoie ici à la petite entreprise de peinture en bâtiment fondée à Houston au Texas par Bernard Brunon, et qui porte le nom That’s Painting Productions et plus généralement à l’ouvrage de Yann Toma intitulé Les entreprises critiques qui déploie remarquablement bien l’ensemble des cas de figure de l’œuvre d’art considérée comme entreprise.

Que fait Bernard Brunon ? Sa pratique — que l’artiste lui-même décrit plutôt jovialement comme du « support-surface-ouvrier » — se déploie sous la forme d’une petite entreprise de peinture en bâtiment, enregistrée sous le nom de That’s Painting Productions, qu’avait fondée l’artiste à Houston dans les années 80, initialement pour avoir une raison sociale afin de pouvoir gagner sa vie dans la métropole texane. Si l’entreprise s’est montrée économiquement viable — employant plusieurs ouvriers spécialisés — sa prospérité doit bien peu au monde de l’art. Car bien que Brunon considère — non sans une certaine audace mais en toute simplicité — sa nouvelle activité de peinture comme artistique à part entière, il n’y a rien d’arty ni même d’artistique au sens visuel du terme dans les travaux artistiques réalisés par l’entreprise. En effet, le credo de That’s Painting Productions est fonctionnel, sérieux et reflète l’affairement d’une entreprise soucieuse de sa part de marché [25].

On peut bien sûr rester sceptique sur cette énième déclinaison et extension du readymade (qui atteste encore une fois de sa valeur de modèle et de paradigme). Mais là n’est pas mon objet. Il est plutôt de repérer comment — au delà d’un acte de déclaration — les différents modes opératifs de l’entreprise transférés à l’« entreprise artistique » deviennent productifs. Ce qui est productif, ce sont de nouvelles formes artistiques en termes de modes relationnels et symboliques. Elles transfèrent et démultiplient les énergies à l’œuvre dans le monde économique, en même temps qu’elles montrent et démontrent l’arbitraire de notre mode d’organisation économique et politique. En cela, elles sont « libératrices » de la façon de penser et d’agir qui domine le monde. Cela, pour être efficace, demande à chaque fois l’invention d’un contexte et de modes opératoires que je ne décrirai pas ici : ceux de Atelier Van Lieshout, Iain Baxter, IBK, Ingold Airlines, Ousest-Lumière, Protoplast, Superflex... « Mais ce qui est en jeu en termes de modèle et de fiction, c’est le très haut degré de mimétisme de ces « entreprises critiques ». « C’est l’imperceptible différence entre "faire l’entrepreneur" et "être entrepreneur". C’est pourtant dans cet interstice que gît le trait pertinent de l’art, le déclencheur de symbolisation » [26].

V. Fréquentations de l’art et de la « science »

L’entreprise readymade me donne l’occasion de revenir à nouveau à Duchamp. Il s’agit ici, non plus d’envisager la question d’un modèle en art à travers le cas du readymade, mais de repérer comment Duchamp tente d’aborder la question de la représentation à l’aide d’une géométrie non conventionnelle. Celui-ci s’intéresse à la quatrième dimension et on peut observer dans « À l’infinitif », toute une série de notes, quelques dessins sur cette question. Finalement, la solution partielle à son problème lui vient d’une formule de Poincaré. Je dois à Élie During une approche éclairante de cette question. Élie During n’hésite pas à intituler son article : « Mondes virtuels et quatrième dimension : Duchamp, artiste de science-fiction » [27]. (La question de la virtualité est posée chez Duchamp et commentée chez During mais je ne m’y attarderai pas.) Ce qui est intéressant, c’est que pour répondre à son problème, Duchamp ne devient pas spécialiste en géométrie (non euclidienne) ou de questions scientifiques plus complexes. Il ne fait pas partie non plus de ces artistes pourvus d’une formation scientifique comme Piotr Kowalski ou Ianis Xenakis. Il tente de raisonner à sa manière tout en étant curieux de la science de son temps. S’il est amateur de science-fiction, c’est également un lecteur de science sérieuse comme l’ouvrage de Poincarré : La science et l’hypothèse de 1902 [28].

Comme beaucoup de ses confrères, Duchamp était grand amateur de vulgarisation scientifique romancée (le voyage au pays de la quatrième dimension de Gaston de Pawlowski, publié en 1912, est plus loufoque encore que le drolatique Flatland d’Edwin A. Abbott1). Mais il était aussi un lecteur assidu de La revue des idées et de La nature. Il y croisait les noms de Maxwell, de Kelvin, de Röntgen, de Rutherford, ou encore de Poincaré dont il avait longuement pratiqué La science et l’hypothèse (1902). […] Plus obstiné que d’autres, l’inventeur des readymade n’hésitait pas à se plonger également dans des manuels de géométrie comme le Traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions de Jouffret (1903).

Duchamp veut saisir la façon dont les différentes dimensions (et singulièrement la troisième et la quatrième) s’articulent les unes aux autres. Pour cela, il recourt à la stratégie analogique qui selon During engage chez l’artiste deux stratégies : la projection et le parallélisme. « D’une part, donc, les projections : les volumes donnés en trois dimensions seront ressaisis comme des « sections » ou « intersections », des « coupes », ou facettes d’objets tridimensionnels, mais aussi comme leurs « ombres portées » ou leurs empreintes (« moules mâlics »). C’est la quatrième dimension reconnue en creux à travers ses profils. » « […] La seconde classe de procédés, en apparence plus constructive, est en fait parfaitement complémentaire. Ces procédés se fondent sur le mouvement, c’est-à-dire l’engendrement actif d’une quatrième dimension par glissement, translation ou « parallélisme » le long d’une quatrième direction de l’espace. »

[…] Or Duchamp cherche manifestement autre chose. Il veut sortir des impasses de l’« analogisme » — et des figures du désir qu’il ordonne – en inventant un procédé qui soit à la fois soustractif et positif. Et c’est Poincaré qui lui fournit la solution, en substituant à la définition analytique de la dimension une définition strictement topologique. De fait, en un point critique des dernières notes de la « Boîte blanche », Duchamp transcrit presque littéralement un passage des Dernières pensées, publiées la même année que le voyage Jura-Paris. Voici ce qu’écrivait Poincaré : « Un continu a n dimensions quand on peut le décomposer en plusieurs parties en y pratiquant une ou plusieurs coupures, qui soient elles-mêmes des continus à n-1 dimensions. Le continu à n dimensions se trouve ainsi défini par le continu à n-1 dimensions ; c’est une définition par récurrence. » Ainsi, la dimension n se trouve engendrée par récurrence, et non par analogie, justement. Le procédé est celui, purement soustractif, de la « coupure », qu’il ne faut pas confondre avec la coupe projective, même lorsqu’il arrive que les objets se confondent (car une coupure produit nécessairement une coupe, qui, d’un autre point de vue, peut se comprendre comme une projection) [29].

Voici un exemple — trop hâtivement rapporté — d’une fréquentation entre « art » et « science » qui est peut-être en deçà de la question des modèles. Il engage une pensée du « comme si » et de la supposition qui est au fondement d’une activité fictionnelle. Elle est intéressante en ce qu’elle procède d’une méthode, somme toute assez simple, en regard de la complexité des développements de la science contemporaine, notamment en cosmologie et en physique théorique. Pour résoudre le problème d’une représentation de la quatrième dimension, devant l’insuffisance des procédés qui procèdent par analogie, le principe inspiré par Poincaré est celui de la soustraction et de la « coupure ». L’art ici ne singe pas la science, mais en fait un appui éventuel pour penser la question récurrente d’une quatrième dimension. Ce faisant, l’art garde des moyens d’approche qui lui sont propres.

Il y a eu évidemment d’autres exemples que celui que je viens d’évoquer où l’art peut emprunter à la science des méthodes, techniques ou procédés. Régulièrement, des formes de fréquentations directes ou indirectes entre art et science sont re-découvertes, souvent avec naïveté comme quelque chose de nouveau. La plupart du temps, la technique, les technologies sont le lieu privilégié pour penser les liens entre science et art. Or il y a des « années lumières » entre les spéculations de Marcel Duchamp, les expérimentations de Piotr Kowalski, les premières taxinomies de Paul Armand Gette ou encore « les fictions scientifiques » de Joan Fontcuberta par exemple. Indépendamment de méthodes, d’outils, il est encore une autre fréquentation de l’art et de la science à travers une activité fictionnelle. Il s’agit de transposer dans le monde l’art des expérimentations ou des représentations issues de la science. Ce sont les deux exemples qui accompagnent cet article : « Le syndrome de la grenouille » et « matière noire ». Une certaine façon d’engager un travail de supposition et de simulation relie la grande diversité de ces relations à la science.

VI. « Conclusion »

J’ai esquissé quelques remarques sur la fréquentation de la science et de la fiction, puis de l’art et de la fiction et plus rapidement de l’art et de la science via la fiction. À travers ces territoires, l’objectif était d’esquisser des différences significatives entre fictions scientifiques et fictions artistiques. La puissance imaginative de la cosmologie et de la physique théorique est souvent étonnante et semble souvent plus riche que celle à l’œuvre dans l’art contemporain. Après l’exemple d’un micro-récit fictionnel en cosmologie (Susskind), j’en suis venu à interroger la notion de modèle en science. Il s’agissait alors de repérer quelle pouvait être la dimension fictionnelle d’un modèle en science pour la confronter avec la dimension fictionnelle d’un modèle en art. Si la variété des modèles en sciences est évidente, au point que Barberousse et Ludwig en ont tenté une typologie [30], l’exemplification des modèles en art s’avère finalement assez difficile à circonscrire (au-delà des exemples canoniques en histoire de l’art : perspective, nu, paysage et chef-d’œuvre). Curieusement, la part de fiction que l’on pourrait imaginer beaucoup plus importante en art plutôt qu’en science est presque prise à contre-pied. Les modèles élaborés à l’intérieur de l’art contemporain ne sont fictionnels qu’à leurs marges. Il faut pour déployer pleinement la dimension fictionnelle en art recourir à des modèles « externes » et non à des modèles élaborés à l’intérieur du champ artistique. L’exemple brièvement envisagé a été celui des « entreprises critiques » qui peuvent aussi être qualifiées — tout au moins pour une bonne partie d’entres elles — d’« entreprises fictionnelles ».

L’opérativité d’un modèle en science est essentiellement descriptive, explicative et heuristique. L’opérativité d’un modèle en art vise avant tout des actions dans le monde propre à l’art ou dans son entour. Il n’est jamais aussi efficace que lorsqu’il déplace son territoire, son champ d’application, sa « définition ». Autrement dit, les perspectives expérimentales et de vérification d’un modèle scientifique — de plus en plus souvent prises en défaut en cosmologie et en physique théorique — sont aussi, d’une certaine façon fondamentales en art, mais il ne s’agit pas d’une « vérité » en attente d’invalidation, mais d’un succès en termes de fonctionnement dans un champ de l’art déjà constitué. L’argumentation est un élément de validation, mais les notions de démonstration, de preuve n’y ont évidemment aucune place. Un autre point qui différencie les modèles scientifiques et artistiques est leurs régimes d’apparition. Alors qu’ils sont nécessairement construits intentionnellement, dans des buts clairement délimités dans le domaine de la science, ils apparaissent plus souvent dans le domaine de l’art comme des modèles à posteriori (le chef-d’œuvre en constitue l’exemple le plus évident). Mais, c’est bien sûr le régime interprétatif qui différencie le mieux les deux sortes de modèles. La proposition de « la commodité ou de la simplicité de la déduction » (Mauricio Suarez, 2009) qui régit les modèles scientifiques par rapport aux modèles artistiques me semble convaincante.

Outre le recours à la supposition et à l’imagination, les fictions scientifiques et artistiques engagent une suspension de la vérité qui s’établit à travers une forme de contrat (tacite ou explicite). Ce qui importe alors est de mieux comprendre ce qui les différencie. J’ai donc tenté de préciser que ce qui régit les fictions scientifiques par rapport aux fictions artistiques peut s’organiser autour de cinq hypothèses. 1) le contrat visant à établir une entité fictive ou un modèle fictionnel doit être le plus explicite possible, 2) la perspective d’une invalidation doit pouvoir régir la fiction, 3) le régime de la supposition est celui de la facilité ou de la commodité de la déduction, 4) l’inexistence d’une entité doit répondre à un principe d’économie. Le plus souvent cette inexistence n’est pas postulée d’emblée mais est progressivement dévoilée (mais on a vu que ce principe classique dans l’histoire de la physique était de plus en plus démenti en physique théorique et en cosmologie) 5) la distinction entre monde actuel et monde virtuel qui sévit en principe dans les mondes fictionnels existe aussi mais de façon différente dans la théorie des multivers dans la mesure où la physique théorique ne renonce pas à une perspective d’invalidation. J’en suis venu à préciser que la notion de modèle en science comme une représentation circonstanciée, plus ou moins abstraite, d’une réalité du monde (ou d’un « monde »…) à des fins descriptives, explicatives, heuristiques ou opérationnelles pouvait aussi s’appliquer à la notion de modèle en art — à la différence essentielle — de l’absence de visée explicative dans le domaine artistique.

Si un modèle scientifique peut être considéré comme fictionnel en ce qu’il n’est pas concerné directement par la vérité, soit que l’entité représentée n’existe pas (la notion d’« éther » en physique), ou bien que le système de représentation soit insuffisant ou inadéquat (la notion d’« atome »), la dimension fictionnelle d’un modèle artistique apparaît essentiellement en se confrontant à un modèle externe. Enfin, dernière hypothèse propre à cette conclusion. Il semble qu’une orientation du modèle en art soit souvent « méta-descriptive » : le modèle artistique interroge et met en jeu le périmètre artistique, la conception de l’œuvre ; alors que le modèle en science doit son intérêt à la précision de sa mise en oeuvre « locale », il ne vise pas à remettre en jeu les conditions d’exercice de la science.

Bernard Guelton

1er octobre 2009

- Bernard Guelton, "Le syndrome de la grenouille", 2007 - Musée Dubois-Corneau, Brunoy & Galerie Jozsa, Bruxelles

[1] Leonard Susskind, (2006), Le paysage cosmique, Robert Laffont, Paris, 2007, p. 366, cité par Jean Zin, « Un univers à notre mesure ? », http://jeanzin.fr/index.php?post/2007/06/22/98-un-univers-a-notre-mesure , consulté le 5-9-0.

[2] Membre de l’académie des sciences américaines, il a reçu de nombreux prix, notamment pour son travail concernant les trous noirs, sur la théorie desquels il s’est opposé au physicien britannique Stephen Hawking.

[3] On retiendra brièvement que l’une comme l’autre s’opposent à la croyance mais que : - la supposition mais non l’imagination fait typiquement partie d’un processus contrôlé dans lequel seules les conséquences de ce que l’on suppose sont envisagées - La supposition a une visée typiquement épistémique (par ex. dans le cadre d’une preuve). L’imagination peut être utilisée à des fins épistémiques (expériences de pensée, raisonnement contrefactuel) et non épistémiques (fictions, jeux). Notes de l’intervention de Jérôme Dokic « Imagination, supposition, simulation », le …, Séminaire Interactions & Fictions, non publié.

[4] Margaret Morrison, « Fictions, Representations, and reality », selon Mauricio Suarez, Fictions in Science, Philosophical Essays on Modeling and Idealization, Mauricio Suarez, Routledge, 2009, p. 8.

[5] Maxwell, 1965, vol. 1, p. 486, cité par Margaret Morrison in Ibid, p. 117 (ma traduction).

[6] Je reprends ici Mauricio Suarez dans sa présentation de l’ouvrage. In Ibid, p. 12.

[7] « Expediency in inference » Mauricio Suarez, op. cit., p. 9.

[8] C’est la thèse déjà ancienne de David Novitz, Knowledge, fiction and imagination, Temple University Press,U.S., 1987.

[9] Tarja Knuuttila, « Representation, Idealization, anf Fiction in Economic : From the Assumption Issue to the Epistemology of Modeling », in Fictions in Science, op. cit., pp. 205 - 231.

[10] Tarja Knuuttila, In Ibid., p. 225-226, (- ma traduction -).

[11] Godfrey-Smitth, 2006, p. 736 cité par Knuuttila, In Ibid. p. 227.

[12] « Philippe Monneret, « Fiction et croyance : les mondes fictionnels comme facteurs de plasticité doxastique », Communication du 2 mars 2006 au séminaire de Françoise Lavocat sur La théorie des mondes possibles, un outil pour l’analyse littéraire ? Université Paris 7- Denis Diderot, Novembre 2005 - Juin 2006, non publié.

[13] Pascal Engel, « Modalités (Logique) », E. U. 2009.

[14] Marie-Laure Ryan, « Des mondes possibles aux univers parallèles », Communication du 4 mai 2006 au séminaire de Françoise Lavocat sur La théorie des mondes possibles, un outil pour l’analyse littéraire ? Op. cit.

[15] Jean-Paul Baquiast et Christophe Jacquemin, « Contre l’hypothèse du multivers. Lee Smolin ou le temps retrouvé », Lettre Automates Intelligents n° 84, 14 septembre 2009

[16] Leonard Susskind, op. cit., « […Ces] particules quantiques à vie brève occupant le vide sont dites particules virtuelles, mais leurs effets peuvent être tout à fait réels (…) » p. 117. Voir également pp. 119-121, 140, 164, 603.

[17] Jean-Paul Basquiat et Christophe Jacquemin, op. cit.

[18] Ronald N. Giere, « Why Scientific Models Should Not Be Regarded as Works of Fiction », Fictions in Science, op. cit., p. 249. Note de l’auteur : « J’ai déjà suggéré que Guerre et paix pouvait être considéré comme le modèle complexe d’un monde possible (Giere, 2006, chap. 4, note 6, p. 128). [Ma traduction

[19] L’explication savante correspondant au modèle site specific (plutôt que in situ) est bien exemplifiée par Rosalind Krauss dans son article historique « La sculpture dans le champ élargi » qui comporte cette fois toutes les caractéristiques d’un modèle descriptif et explicatif. Rosalind Krauss, « La sculpture dans le champ élargi », L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Macula, 1993, pp. 111 - 128.

[20] Je m’inspire ici de l’approche de Gérard Genette dans « l’état conceptuel », L’œuvre de l’art, Seuil, 1994, p. 161.

[21] « En fait, ce qu’appelle un readymade, ou le happening d’Oldenburg, n’est pas une description (détaillée), mais plutôt une définition, parce que ce qui compte dans ce genre d’œuvres, n’est ni l’objet proposé en lui-même, ni l’acte de proposition en lui-même mais l’idée de cet acte. » Gérard Genette, ibid., p. 163.

[22] Accessoirement, l’envoi d’un urinoir, sous un nom d’emprunt au Salon des Indépendants est une sorte de feintise pour éprouver la soi-disante liberté du jury dont faisait partie Marcel Duchamp.

[23] Marcel Duchamp, « À propos des readymade », Duchamp du signe, Flammarion, 1975 p. 192.

[24] Pour la description de cette opposition, on pourra se reporter au texte de Guy Lelong, Daniel Buren, Flammarion, 2001, p. 47 et suiv.

[25] Stephen Wright, « Le double statut ontologique de l’entreprise artistique », Les entreprises critiques, sous la direction de Yann Toma, Cité du design éditions, 2008, p. 102.

[26] Jean-Marc Huitorel, « L’artiste représentant », Les entreprises critiques, Ibid., p. 69.

[27] Élie During, http://www.tribunes.com/tribune/alliage/60/During.html page consultée le 24-9-9.

[28] Élie During, Ibid.

[29] Élie During, Ibid.

[30] « Modèles prospectifs », « modèles ponts », « modèles tests », « modèles opportunistes », Anouk Barberousse, Pascal Ludwig, « Les modèles comme fictions » http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1156398